गेहूं की खेती मार्गदर्शिका (Wheat Farming Guide)

Table of Contents

🌾 फसल परिचय (Crop Introduction) – गेहूं (Wheat)

👉 फसल का नाम: गेहूं (Wheat)

गेहूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के दैनिक आहार का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है, जिससे ऊर्जा के साथ-साथ शरीर को आवश्यक पोषण भी प्राप्त होता है। भारत में इसे चावल के बाद सबसे अधिक बोई और खाई जाने वाली फल के रूप में जाना जाता है।

📍 मुख्य उत्पादक राज्य:

📍 भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य (Major Wheat Producing States in India)

भारत विश्व में गेहूं उत्पादन के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है। देश के विभिन्न हिस्सों में भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपनी उपजाऊ भूमि, सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था और आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देते हैं। आइए इन राज्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं 👇

🌿 1. उत्तर प्रदेश – भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य हैं

उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। गंगा और उसकी सहायक नदियों से सिंचित उपजाऊ दोमट मिट्टी, ठंडी सर्दियाँ और लंबे समय तक रहने वाला रबी मौसम इस राज्य को गेहूं की खेती के लिए बेहद अनुकूल बनाते हैं।

- मुख्य उत्पादन क्षेत्र: पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ, मुज़फ्फरनगर, बरेली, आगरा, अलीगढ़ आदि)

- विशेषताएँ:

- बड़े भूभाग पर सिंचित खेती

- पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों का उपयोग

- सरकारी खरीद केंद्रों की अच्छी उपलब्धता

- योगदान: देश के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 30% से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है।

🌾 2. पंजाब – उच्च उत्पादकता का मॉडल राज्य

पंजाब अपनी उन्नत कृषि प्रणाली, नहरों से सिंचाई और आधुनिक खेती तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। हरित क्रांति के बाद से ही पंजाब गेहूं उत्पादन में एक आदर्श राज्य बन गया है।

- मुख्य क्षेत्र: लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, संगरूर, अमृतसर

- विशेषताएँ:

- लगभग सम्पूर्ण रबी क्षेत्र सिंचित

- हाई यील्डिंग वैरायटी (HYV) बीजों का व्यापक उपयोग

- कृषि यंत्रीकरण और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग

- योगदान: प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में सबसे अधिक होने के कारण पंजाब को गेहूं उत्पादन का “पावरहाउस” कहा जाता है।

🌿 3. हरियाणा – आधुनिक सिंचाई और मशीनरी वाला राज्य

हरियाणा ने गेहूं उत्पादन में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ की कृषि भूमि उपजाऊ है और सिंचाई व्यवस्था बेहतरीन है, जिससे फसल की उत्पादकता लगातार बढ़ रही है।

- मुख्य क्षेत्र: करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, अंबाला

- विशेषताएँ:

- 90% से अधिक क्षेत्र सिंचित

- किसान नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को तेजी से अपनाते हैं

- अनाज मंडियों की अच्छी व्यवस्था

- योगदान: पंजाब के बाद हरियाणा में भी प्रति हेक्टेयर उपज बहुत अधिक है, जिससे राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडारण में अहम योगदान होता है।

🌱 4. मध्य प्रदेश – तेजी से उभरता हुआ गेहूं उत्पादक राज्य

पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और अब यह देश के शीर्ष उत्पादक राज्यों में शामिल हो चुका है। यहाँ की जलवायु शीत ऋतु में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त रहती है।

- मुख्य क्षेत्र: होशंगाबाद (नर्मदापुरम), विदिशा, सागर, इंदौर, उज्जैन

- विशेषताएँ:

- नो-टिल और रेज्ड बेड तकनीक का प्रयोग

- नर्मदा नदी बेसिन में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

- गुणवत्ता वाले गेहूं के उत्पादन पर जोर

- योगदान: उत्पादन और गुणवत्ता के कारण मध्य प्रदेश का गेहूं अब निर्यात बाजार में भी पहचान बना रहा है।

🌿 5. बिहार – पारंपरिक खेती से आधुनिकता की ओर

बिहार में गेहूं की खेती मुख्यतः गंगा के मैदानी इलाकों में होती है, जहाँ की मिट्टी दोमट और नमी युक्त होती है। यहाँ के किसान अब आधुनिक बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीक अपनाकर उत्पादन में सुधार कर रहे हैं।

- मुख्य क्षेत्र: पटना, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर

- विशेषताएँ:

- जल उपलब्धता अच्छी

- पारंपरिक ज्ञान और नई तकनीक का मिश्रण

- राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ

- योगदान: बिहार पूर्वी भारत में गेहूं उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है।

🌾 6. राजस्थान – सीमित जल में बेहतर प्रबंधन का उदाहरण

राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्क है, फिर भी राज्य ने सीमित जल संसाधनों का कुशल उपयोग करके गेहूं उत्पादन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

- मुख्य क्षेत्र: कोटा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर

- विशेषताएँ:

- इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई

- शुष्क जलवायु में रोगों का प्रकोप कम

- जल प्रबंधन तकनीक का बेहतर उपयोग

- योगदान: सीमित संसाधनों में अधिक उपज लेने के कारण राजस्थान किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

✅ निष्कर्ष

भारत के इन प्रमुख राज्यों में गेहूं की खेती न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, उपजाऊ भूमि, जलवायु की अनुकूलता और किसानों की मेहनत ने इन राज्यों को गेहूं उत्पादन में अग्रणी बना दिया है।

📅 उत्पादन का समय (मौसम):

📅 गेहूं की उत्पादन अवधि और मौसम (Wheat Crop Season & Time in India)

भारत में गेहूं को मुख्यतः रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। यह फसल ठंडी जलवायु में अच्छी तरह बढ़ती है और इसकी पूरी विकास प्रक्रिया मौसम के बदलावों से गहराई से जुड़ी होती है। रबी फसल के रूप में गेहूं की खेती का समय और मौसम इस प्रकार होता है👇

🌿 1. फसल वर्गीकरण – रबी फसल

गेहूं को रबी फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसकी बुवाई ठंड के मौसम की शुरुआत में की जाती है और इसकी कटाई गर्मी आने से ठीक पहले होती है। रबी फसलों को आमतौर पर ठंडा और शुष्क वातावरण चाहिए होता है, जिससे पौधे बेहतर तरीके से बढ़ सकें और दाने विकसित हो सकें।

🌱 2. बुवाई का समय – अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के अंत तक

भारत में गेहूं की बुवाई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के अंत तक होता है।

- इस समय तापमान 20–25°C के आसपास रहता है, जो बीजों के अंकुरण के लिए आदर्श माना जाता है।

- समय पर बुवाई करने से पौधों की जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं और फसल रोगों के प्रति अधिक सहनशील बनती है।

- बहुत जल्दी बुवाई करने पर तापमान अधिक होने से अंकुरण प्रभावित हो सकता है, जबकि बहुत देर से बुवाई करने पर दाना भरने की अवस्था में गर्मी पड़ने से उपज में कमी आ सकती है।

📌 उत्तर भारत में बुवाई मुख्य रूप से 1 से 15 नवंबर के बीच होती है, जबकि मध्य भारत में यह समय थोड़ा पहले — अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही शुरू हो जाता है।

🌾 3. वृद्धि और विकास की अवधि – ठंडी जलवायु में उत्कृष्ट वृद्धि

बुवाई के बाद पौधे ठंडी सर्दियों में धीरे-धीरे बढ़ते हैं। इस समय कम तापमान फसल की कल्ले निकलने की प्रक्रिया, फूल आने और दाना बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

- 16–22°C तापमान वृद्धि चरण के लिए आदर्श माना जाता है।

- ठंडी रातें और हल्की धूप वाली दिनचर्या पौधों को स्वस्थ बनाती है और रोगों का खतरा कम करती है।

- इस मौसम में खरपतवार और कीट नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

🌾 4. कटाई का समय – मार्च से अप्रैल के बीच

गेहूं की फसल लगभग 120–150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी कटाई मार्च से अप्रैल के बीच की जाती है, जब फसल का अधिकांश हिस्सा पीला पड़ने लगता है और दानों में नमी की मात्रा 20% से कम हो जाती है।

- समय पर कटाई करने से न केवल दाने का नुकसान रुकता है, बल्कि गुणवत्ता भी बेहतर रहती है।

- देरी से कटाई करने पर गर्म हवाओं और बारिश से दाने झड़ने या अंकुरित होने का खतरा रहता है।

- कई क्षेत्रों में आधुनिक हार्वेस्टर मशीनों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे समय की बचत और नुकसान में कमी होती है।

🌦️ 5. जलवायु की भूमिका – रबी मौसम की विशेषता

रबी मौसम की एक खास बात यह है कि इसमें ठंडा और शुष्क वातावरण बना रहता है, जो गेहूं जैसी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है।

- इस दौरान बारिश बहुत कम होती है, इसलिए सिंचाई की योजना फसल की वृद्धि अवस्था के अनुसार बनाई जाती है।

- तापमान और नमी का संतुलन गेहूं के पौधों को स्वस्थ बनाए रखता है और रोगों के प्रकोप को कम करता है।

✅ निष्कर्ष

गेहूं की उत्पादन अवधि को समझना किसी भी किसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय पर बुवाई, अनुकूल जलवायु, और सही समय पर कटाई — इन तीनों का सही संयोजन ही अच्छी उपज और उच्च गुणवत्ता वाले दाने सुनिश्चित करता है। रबी मौसम की विशेष परिस्थितियाँ गेहूं की वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं, इसीलिए भारत में यह फसल अक्टूबर से अप्रैल तक के ठंडे मौसम में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है।

🥣 पोषण मूल्य (Nutritional Value):

🥣 गेहूं का पोषण मूल्य – सेहत का भंडार (Nutritional Value of Wheat in Hindi)

गेहूं मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हजारों वर्षों से दुनिया भर में मुख्य खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यह न केवल पेट भरने वाला अनाज है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से गेहूं या गेहूं से बने उत्पादों का सेवन करने से शरीर को कई प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं👇

🍚 1. कार्बोहाइड्रेट – ऊर्जा का स्थिर स्रोत

गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कुल पोषण का लगभग 70–75% भाग बनाता है।

- यह “कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट” होता है, जो धीरे-धीरे पचता है और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है।

- इस कारण गेहूं से बनी रोटी या दलिया खाने के बाद व्यक्ति को जल्दी भूख नहीं लगती और ऊर्जा का स्तर स्थिर बना रहता है।

- यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और मेहनत करने वाले लोगों के लिए उत्कृष्ट आहार माना जाता है।

🥩 2. प्रोटीन – मांसपेशियों की वृद्धि के लिए जरूरी

गेहूं में लगभग 12–14% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है।

- इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेन (Gluten) कहलाता है, जो रोटी और ब्रेड को लचीलापन प्रदान करता है।

- प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बच्चों की वृद्धि, गर्भवती महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है।

🌿 3. फाइबर – पाचन तंत्र का सहायक

गेहूं की बाहरी परत (चोकर) में उच्च मात्रा में आहार रेशा (Dietary Fiber) पाया जाता है।

- यह फाइबर पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और आंतों की सफाई में मदद करता है।

- फाइबर युक्त आहार ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मददगार होता है, जिससे यह मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है।

💊 4. विटामिन B समूह – ऊर्जा चयापचय में सहायक

गेहूं में विशेष रूप से विटामिन B1 (थायामिन) और विटामिन B3 (नियासिन) पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।

- ये विटामिन भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं।

- साथ ही, ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करते हैं और मानसिक थकान को कम करते हैं।

- विटामिन B समूह हृदय स्वास्थ्य और त्वचा की देखभाल के लिए भी उपयोगी है।

🧂 5. खनिज तत्व – शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक

गेहूं में कई आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे:

- लोहा (Iron): रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक, एनीमिया से बचाव।

- मैग्नीशियम: मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक।

- जिंक: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और त्वचा, बालों व नाखूनों के लिए आवश्यक है।

- फॉस्फोरस: हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है।

🧈 6. वसा – कम मात्रा में लेकिन उपयोगी

गेहूं में वसा की मात्रा बहुत कम होती है (लगभग 1–2%), और यह वसा मुख्य रूप से स्वस्थ असंतृप्त वसा होती है।

- कम वसा की वजह से गेहूं मोटापा नियंत्रित रखने में मदद करता है।

- यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो हल्का, पोषक और संतुलित आहार लेना चाहते हैं।

🍽️ 7. गेहूं से बने उत्पाद – संतुलित आहार का हिस्सा

भारत में गेहूं को रोटी, पराठा, ब्रेड, दलिया, सूजी, पास्ता और बिस्किट जैसे कई रूपों में खाया जाता है।

- इन सभी उत्पादों में ऊर्जा, प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है।

- नियमित रूप से गेहूं से बने व्यंजन खाने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और यह लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है।

✅ निष्कर्ष

गेहूं न केवल भरपूर ऊर्जा देने वाला अनाज है, बल्कि यह शरीर को प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी प्रदान करता है। इसीलिए भारतीय आहार में गेहूं को “संपूर्ण अनाज” के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। संतुलित मात्रा में इसका सेवन हर आयु वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है।

💰 फसल का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance):

💰 फसल का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Wheat in India) — विस्तृत व अनोखी जानकारी

गेहूं भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह न केवल देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि किसानों के लिए स्थिर और विश्वसनीय आय का भी प्रमुख स्रोत है। भारत में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इसका उपयोग अनेक रूपों में किया जाता है। नीचे इसके आर्थिक महत्त्व को विस्तार से समझा जा सकता है👇

🌾 1. घरेलू खपत में बड़ा योगदान

भारत में कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा घरेलू उपभोग के लिए इस्तेमाल होता है। यह लाखों परिवारों के दैनिक आहार का आधार है — चाहे वह रोटी, पराठा, दलिया, सूजी या ब्रेड के रूप में हो। गेहूं से बनने वाले उत्पाद ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लोकप्रिय हैं।

🏭 2. खाद्य उद्योग का आधार

गेहूं से अनेक मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जाते हैं जैसे:

- आटा और मैदा

- ब्रेड, बिस्किट और केक

- पास्ता, नूडल्स और सूजी

- रेडी-टू-कुक और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स

इन उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है — खेती से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक। इस प्रकार गेहूं देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

💹 3. नकदी फसल के रूप में महत्त्व

गेहूं को नकदी फसल (Cash Crop) भी कहा जाता है क्योंकि किसान इसे बेचकर निश्चित आय प्राप्त करते हैं। इसकी मांग पूरे वर्ष स्थिर रहती है, जिससे किसानों को दाम में बड़े उतार-चढ़ाव का खतरा कम होता है। उत्पादन में स्थिरता और बाजार में निरंतर मांग इसे एक भरोसेमंद फसल बनाती है।

🏦 4. MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) द्वारा आय सुरक्षा

भारत सरकार हर वर्ष गेहूं की खरीद MSP (Minimum Support Price) पर करती है। यह नीति किसानों को बाज़ार में कम दाम मिलने की स्थिति में भी सुरक्षा प्रदान करती है।

- सरकारी एजेंसियाँ जैसे FCI (Food Corporation of India) किसानों से गेहूं खरीदकर भंडारण और वितरण करती हैं।

- इससे किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित होता है और सरकारी भंडार भी मजबूत रहते हैं।

🌍 5. निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन

घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद भारत कई देशों को गेहूं का निर्यात भी करता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और देश के व्यापार संतुलन में सकारात्मक योगदान मिलता है। विशेष रूप से संकट के समय भारत कई देशों को गेहूं आपूर्ति कर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी भागीदार बनता है।

📊 6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति

गेहूं की खेती, कटाई, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है। इससे रोजगार सृजन होता है और किसानों के साथ-साथ मजदूर, ट्रांसपोर्टर, मिल मालिक और व्यापारी—सभी को आर्थिक लाभ मिलता है।

📝 निष्कर्ष

संक्षेप में, गेहूं भारत के लिए केवल एक फसल नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और रोजगार का प्रमुख आधार है। घरेलू उपभोग, उद्योग, निर्यात और MSP प्रणाली — इन सभी के संयोजन से गेहूं भारतीय कृषि में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

🌾 औसत उत्पादन क्षमता (Average Yield):

🌾 औसत उत्पादन क्षमता (Average Yield of Wheat in India) — विस्तृत व अनोखी जानकारी

भारत में गेहूं की उत्पादकता विभिन्न क्षेत्रों, खेती की पद्धतियों, किस्मों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। गेहूं एक ऐसी फसल है, जो उचित देखभाल और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से बहुत ऊँची उपज देने की क्षमता रखती है। नीचे औसत उत्पादन क्षमता को विस्तार से समझाया गया है👇

🚜 1. सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता

जिन क्षेत्रों में नियमित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, वहाँ गेहूं की औसत पैदावार 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रहती है।

- समय पर सिंचाई से फसल को सभी वृद्धि चरणों में पर्याप्त नमी मिलती है।

- पानी की उपलब्धता के कारण पौधों में दाने भरने की प्रक्रिया सुचारु रहती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ता है।

- इन क्षेत्रों में आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग भी अधिक होता है, जिससे उत्पादकता स्थिर और उच्च बनी रहती है।

🌿 2. असिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता

जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा सीमित है और किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं, वहाँ गेहूं की औसत उपज 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ही रह जाती है।

- नमी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि और दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

- कई बार सूखे या असमान वर्षा वितरण की वजह से फसल में नुकसान भी हो सकता है।

- इन क्षेत्रों में पारंपरिक खेती पद्धतियाँ अधिक प्रचलित हैं, जिससे उत्पादकता में स्थिरता नहीं रह पाती।

🌾 3. उन्नत किस्मों और तकनीक का प्रभाव

जहाँ किसान उन्नत बीज किस्मों, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय पर कीट-रोग नियंत्रण और वैज्ञानिक तकनीकों का पालन करते हैं, वहाँ गेहूं की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

- आधुनिक खेती पद्धतियों के अपनाने से उपज में 10–20% तक अतिरिक्त वृद्धि संभव है।

- नो-टिल (No-Till), रेज्ड बेड प्लांटिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें जल व पोषक तत्वों की दक्षता को बढ़ाती हैं।

- नियमित मृदा परीक्षण और संतुलित NPK उर्वरक प्रयोग से भी पैदावार बेहतर होती है।

🏆 4. उच्च उत्पादकता वाले राज्य

भारत में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य गेहूं की पैदावार में अग्रणी हैं। यहाँ की उपज औसतन 60–70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुँच जाती है।

- इन राज्यों में सिंचाई व्यवस्था अत्यंत विकसित है।

- किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को तेजी से अपनाते हैं।

- उन्नत किस्मों, समय पर बुवाई और वैज्ञानिक प्रबंधन से ये राज्य गेहूं उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

📈 5. भविष्य की संभावना

भारत में गेहूं की औसत उत्पादकता को और बढ़ाने की बड़ी संभावना है।

- सटीक खेती (Precision Farming) और AI आधारित कृषि तकनीकों के प्रयोग से जल व पोषक तत्वों का कुशल प्रबंधन संभव है।

- जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास और खेतों में बेहतर प्रबंधन से देश के कई सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी उपज में सुधार लाया जा सकता है।

📝 निष्कर्ष

कुल मिलाकर, गेहूं की औसत उत्पादन क्षमता भारत में क्षेत्र की सिंचाई सुविधा, कृषि तकनीक और किसान की प्रबंधन कुशलता पर निर्भर करती है। जहाँ वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक साधनों का सही उपयोग होता है, वहाँ उत्पादकता विश्व स्तर के मानकों के करीब पहुँच चुकी है। यदि इसी दिशा में कार्य जारी रहा तो आने वाले समय में भारत गेहूं उत्पादन में नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है। 🌾📊

🌤️ जलवायु और मिट्टी (Climate & Soil Requirements)

🌡️ आदर्श तापमान (Ideal Temperature):

🌡️ गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान (Ideal Temperature for Wheat Cultivation) — विस्तृत व अनोखी जानकारी

गेहूं एक शीतकालीन रबी फसल है, जिसकी उपज और गुणवत्ता पर तापमान का सीधा प्रभाव पड़ता है। फसल की पूरी अवधि में बीज अंकुरण से लेकर पकने तक प्रत्येक चरण के लिए तापमान की अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं। उचित तापमान न केवल पौधों की स्वस्थ वृद्धि में मदद करता है, बल्कि दानों की गुणवत्ता और पैदावार को भी बढ़ाता है। आइए, इसे विस्तार से समझते हैं👇

🌱 1. अंकुरण चरण (Germination Stage)

- आदर्श तापमान: 🌡️ 20°C से 25°C

- गेहूं के बीजों के सफल और समान रूप से अंकुरित होने के लिए यह तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है।

- इस तापमान पर मिट्टी में नमी का सही संतुलन रहता है, जिससे बीज जल्दी फूटते हैं और पौधों की शुरुआती वृद्धि मजबूत होती है।

- यदि तापमान बहुत कम हो (10°C से नीचे), तो अंकुरण की गति धीमी पड़ जाती है और पौधे असमान रूप से निकलते हैं।

- दूसरी ओर, यदि तापमान बहुत अधिक हो तो नमी जल्दी सूख जाती है और अंकुरण प्रतिशत घट जाता है।

🌿 2. वृद्धि और विकास चरण (Vegetative Growth Stage)

- आदर्श तापमान: 🌡️ 16°C से 22°C

- बीज निकलने के बाद पौधे जड़ें, तने और पत्तियाँ विकसित करते हैं। इस अवस्था में ठंडी और हल्की नम जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है।

- इस तापमान पर पौधे मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करते हैं, जिससे उन्हें पोषक तत्व और पानी प्रभावी रूप से मिलता है।

- अत्यधिक तापमान (25°C से ऊपर) पर पौधों की वृद्धि रुकने लगती है और नमी की मांग बढ़ जाती है।

- संतुलित तापमान पौधों को रोगों से भी बचाता है और कीटों का प्रकोप कम रहता है।

🌸 3. फूल आने से लेकर पकने तक (Flowering to Maturity Stage)

- आदर्श तापमान: 🌡️ 23°C से 25°C

- यह चरण गेहूं की उपज निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। दाने भरने और पकने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है।

- इस तापमान पर पौधे ऊर्जा का अधिकतम उपयोग दानों के विकास में करते हैं, जिससे गेहूं के दाने भरे-पूरे और चमकदार बनते हैं।

- यदि इस चरण में अचानक तापमान 30°C या उससे अधिक हो जाए तो दाने भरने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे दाने सिकुड़ जाते हैं, वजन कम हो जाता है और कुल उत्पादन में कमी आती है।

- पकने के समय अधिक बारिश या नमी भी फसल को नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे बालियों में अंकुरण या फफूंदी लगने का खतरा रहता है।

⚠️ 4. तापमान के अत्यधिक उतार-चढ़ाव का प्रभाव

- बहुत अधिक गर्मी या ठंड पौधों में तनाव (Stress) उत्पन्न करती है।

- समय से पहले तापमान बढ़ जाने पर फसल की अवधि घट जाती है, जिससे उपज में कमी आती है।

- ठंड की लहरें (Cold Waves) पत्तियों और बालियों को नुकसान पहुँचा सकती हैं, विशेषकर फूल आने की अवस्था में।

- तापमान के उतार-चढ़ाव से पौधों की प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है, जिससे रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

📝 निष्कर्ष

गेहूं की उच्च पैदावार के लिए तापमान का सही प्रबंधन और समय पर बुवाई बेहद आवश्यक है।

* समुचित तापमान + समय पर सिंचाई + उन्नत किस्मों का चयन = अधिक उपज और उत्तम गुणवत्ता 🌾

* किसानों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नज़र रखनी चाहिए और बुवाई का समय ऐसे निर्धारित करना चाहिए कि फसल का पकने का समय अत्यधिक गर्मी या बारिश से पहले पूरा हो सके।

🌧️ वर्षा और सिंचाई (Rainfall & Irrigation):

🌧️ गेहूं की खेती में वर्षा और सिंचाई का महत्त्व (Rainfall & Irrigation in Wheat Cultivation) — विस्तृत व अनोखी जानकारी

गेहूं एक ऐसी फसल है जो शीतकालीन मौसम में उगाई जाती है और इसकी सफलता काफी हद तक नियमित सिंचाई और संतुलित वर्षा पर निर्भर करती है। चूँकि रबी मौसम में प्राकृतिक वर्षा सीमित होती है, इसलिए सिंचाई का वैज्ञानिक प्रबंधन इस फसल की उच्च पैदावार का आधार बनता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं👇

🌧️ 1. आदर्श वर्षा की आवश्यकता (Optimum Rainfall Requirement)

- गेहूं की अच्छी वृद्धि के लिए 50–75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा को पर्याप्त माना जाता है।

- लेकिन केवल वर्षा की मात्रा ही नहीं, बल्कि उसका वितरण (Distribution) भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है।

- यदि वर्षा समान रूप से पूरे मौसम में होती है, तो मिट्टी की नमी फसल की जड़ों तक नियमित रूप से पहुँचती रहती है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं।

- बुवाई के समय हल्की वर्षा मिट्टी को नम बनाती है, जिससे अंकुरण में मदद मिलती है।

- वहीं, फूल आने और दाना भरने के समय अधिक वर्षा फसल को नुकसान पहुँचा सकती है—जैसे बालियों में अंकुरण, फफूंदी या रोग लगना।

👉 इस कारण वर्षा पर पूरी तरह निर्भर (Rainfed) खेती की तुलना में सिंचित खेती में गेहूं की पैदावार कहीं अधिक होती है।

💧 2. सिंचाई की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है (Why Irrigation is Essential)

- गेहूं की खेती मुख्य रूप से रबी मौसम में की जाती है, जब अधिकांश क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा समाप्त हो चुकी होती है।

- इस समय मिट्टी की नमी धीरे-धीरे कम हो जाती है, जिससे पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।

- उचित समय पर सिंचाई करने से पौधों की वृद्धि में नमी की कमी नहीं होती और फसल तनावमुक्त रहती है।

- सिंचाई का वैज्ञानिक प्रबंधन करने से उपज में 25–30% तक की वृद्धि संभव है।

🚿 3. गेहूं में सिंचाई की संख्या और समय (Irrigation Schedule & Critical Stages)

सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की फसल को औसतन 4–5 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से निम्नलिखित चरणों में सिंचाई अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है:

1️⃣ कल्ले निकलने का चरण (Crown Root Initiation Stage)

- समय: बुवाई के लगभग 20–25 दिन बाद

- यह सबसे अहम सिंचाई होती है क्योंकि इसी समय पौधे जड़ प्रणाली विकसित करते हैं।

- इस चरण में नमी की कमी से फसल की जड़ें कमजोर रह जाती हैं, जिससे आगे की वृद्धि प्रभावित होती है।

2️⃣ फूल आने से ठीक पहले (Before Flowering)

- इस समय पौधे प्रजनन चरण में प्रवेश करते हैं। पर्याप्त नमी से परागण और बालियों का विकास बेहतर होता है।

- नमी की कमी से दानों की संख्या कम हो सकती है और गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है।

3️⃣ दूध अवस्था (Milk Stage)

- इस समय दानों में दूध जैसा पदार्थ भरता है और पौधों को अधिक नमी की आवश्यकता होती है।

- सिंचाई न होने पर दाने अधूरे और हल्के रह जाते हैं।

4️⃣ दाना भरने की अवस्था (Grain Filling Stage)

- इस अवस्था में सिंचाई करने से दाने अच्छे से भरते हैं और उनका आकार व वजन बढ़ता है।

- यदि इस समय नमी की कमी हो जाए तो पैदावार में भारी गिरावट आती है।

💦 4. सिंचाई की विधियाँ (Irrigation Methods)

- नालियों द्वारा सिंचाई (Furrow Irrigation): पारंपरिक व सरल तरीका, विशेषकर समतल खेतों में।

- स्प्रिंकलर सिंचाई (Sprinkler): पानी की समान बौछार से नमी पूरे खेत में बराबर पहुँचती है।

- ड्रिप सिंचाई (Drip): पानी की बचत करने वाली आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी।

👉 आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने से पानी की खपत कम होती है और फसल की पैदावार में सुधार होता है।

📝 5. जल प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुझाव

- खेत की सतह को लेज़र लेवलर से समतल करना चाहिए ताकि पानी समान रूप से फैले।

- सिंचाई के बाद खेत में जल जमाव न हो, अन्यथा जड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।

- मल्चिंग (Mulching) या अवशेष प्रबंधन से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है।

- स्थानीय जलवायु और मिट्टी की नमी के आधार पर सिंचाई का अंतराल तय करना चाहिए।

🌿 निष्कर्ष

गेहूं की फसल में वर्षा और सिंचाई का सही तालमेल ही उच्च उत्पादन की कुंजी है।

- समय पर की गई सिंचाई से पौधों को सभी वृद्धि चरणों में आवश्यक नमी मिलती है।

- आधुनिक सिंचाई विधियों और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाकर किसान न केवल उपज बढ़ा सकते हैं, बल्कि पानी की बचत भी कर सकते हैं।

👉 इस प्रकार, “सही समय पर सही सिंचाई” गेहूं की खेती में सफलता का महत्वपूर्ण मंत्र है। 🌾💧

🌱 मिट्टी का प्रकार (Type of Soil):

गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जल निकास पर विस्तृत जानकारी

उपजाऊ चिकनी मिट्टी

गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी वह होती है जो चिकनी और उपजाऊ हो। यह मिट्टी पानी को अवशोषित करने में सक्षम होती है, जिससे पौधों को आवश्यक नमी मिलती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, जो पौधों की जड़ को पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही, यह मिट्टी हवा के संचार को भी बनाए रखती है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है।

विशेषताएँ:

- नमी का संरक्षण : चिकनी मिट्टी पानी को अपनी सतह पर बनाए रखती है, जिससे गेहूं की फसल को समय-समय पर पानी की आवश्यकता पूरी होती रहती है।

- जल निकासी : यह मिट्टी जल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती, जिससे जलभराव की समस्या नहीं होती। यही कारण है कि इसमें जलभराव का खतरा कम रहता है।

- कृषि के लिए आदर्श : उपजाऊ चिकनी मिट्टी में जड़ी-बूटी, पोषक तत्व और खनिज भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो गेहूं के लिए आवश्यक होते हैं।

काली मिट्टी (Black Soil)

काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, गेहूं की खेती के लिए एक और उपयुक्त विकल्प है। यह मिट्टी विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। काली मिट्टी में पानी की धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, और यह मिट्टी गेहूं के लिए एक बेहतरीन आधार प्रदान करती है।

विशेषताएँ :

- पानी की संचित करने की क्षमता : काली मिट्टी पानी को लंबे समय तक बनाए रखती है, लेकिन पानी के रुकने की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि इसकी बनावट बहुत सूक्ष्म होती है।

- उत्कृष्ट जल निकासी : काली मिट्टी का जल निकासी भी अच्छा होता है, जो गेहूं के लिए आदर्श है। यह मिट्टी सूखने के बाद फिर से नमी को आकर्षित कर लेती है, जिससे गेहूं की फसल को लाभ मिलता है।

हल्की चिकनी मिट्टी

हल्की चिकनी मिट्टी में अच्छी जल निकासी होती है और यह गेहूं की खेती के लिए एक और उपयुक्त विकल्प हो सकती है। इस प्रकार की मिट्टी में जलभराव का खतरा कम रहता है, और इसे खेती के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है।

विशेषताएँ :

- जल निकासी : हल्की चिकनी मिट्टी में पानी तेजी से बहता है, जिससे इसमें जलभराव की समस्या नहीं होती। यह मिट्टी गेहूं के पौधों को सही मात्रा में पानी प्रदान करती है।

- पोषक तत्वों की उपलब्धता : हल्की चिकनी मिट्टी में पोषक तत्वों की सही मात्रा होती है, जो गेहूं के पौधों के विकास के लिए उपयुक्त हैं।

जल निकासी और खेत में पानी का प्रबंधन

जल निकासी की स्थिति गेहूं की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि खेत में जलभराव हो जाए, तो इससे जड़ों में सड़न और फंगल बीमारियाँ हो सकती हैं। गेहूं की फसल के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि खेत में जल निकासी सही तरीके से हो, ताकि पानी का ठहराव न हो।

जल निकासी के उपाय :

- गड्ढों का निर्माण : खेत में छोटे-छोटे गड्ढे या नालियाँ बनाकर पानी को बाहर की ओर निकाला जा सकता है।

- सिंचाई की सही विधि : सिंचाई की उचित विधि अपनाकर पानी का स्तर नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन (Drip Irrigation) जैसी तकनीकें बहुत फायदेमंद हो सकती हैं।

- मिट्टी का भुरभुरापन बनाए रखें : अगर मिट्टी की संरचना बहुत कठोर हो, तो यह पानी के निकासी में रुकावट डाल सकती है। इसलिये खेत की मिट्टी को सही प्रकार से पलट कर उसमें हवा और जल के बहाव को बनाए रखें।

समापन

गेहूं की सर्वोत्तम पैदावार के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, और हल्की चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। इन मिट्टियों में नमी का सही प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। खेत में जलभराव से बचने के लिए जल निकासी का सही ध्यान रखना चाहिए, ताकि गेहूं की जड़ों को सड़ने से बचाया जा सके और फसल को रोगों से भी बचाया जा सके।

⚖️ pH मान (Soil pH):

गेहूं की खेती के लिए मिट्टी का pH मान – विस्तृत और वर्णनात्मक जानकारी

गेहूं की सफल और भरपूर पैदावार के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का सही होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिट्टी का pH मान (Soil pH)। यह मान यह दर्शाता है कि मिट्टी कितनी अम्लीय (Acidic) या क्षारीय (Alkaline) है। गेहूं के पौधे मिट्टी के pH में बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

🌾 गेहूं के लिए आदर्श pH मान

गेहूं की खेती के लिए 6.0 से 7.5 pH वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है।

- इस सीमा में मिट्टी हल्की अम्लीय से लेकर तटस्थ (Neutral) स्थिति में रहती है।

- इस स्तर पर पौधों की जड़ें आसानी से पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकती हैं।

- मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव (Microorganisms) सक्रिय रहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पौधों को पोषण उपलब्ध कराते हैं।

जब मिट्टी का pH इस सीमा में रहता है, तब गेहूं की जड़ें तेजी से बढ़ती हैं, पौधे हरे-भरे रहते हैं, और दाने भरे व सख्त बनते हैं।

⚠️ अत्यधिक अम्लीय मिट्टी (pH < 5.5) का प्रभाव

यदि मिट्टी का pH बहुत कम है यानी यह अत्यधिक अम्लीय है, तो यह गेहूं की वृद्धि को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

प्रभाव :

- पौधों की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है।

- आवश्यक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम (Ca), फॉस्फोरस (P), और मैग्नीशियम (Mg) जड़ों तक नहीं पहुँच पाते।

- मिट्टी में एल्यूमिनियम (Al) और लौह (Fe) जैसे तत्व विषाक्त रूप में उपस्थित हो जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ें जल जाती हैं।

- पत्तियाँ पीली और कमजोर हो जाती हैं, तथा उत्पादन में भारी कमी आती है।

समाधान:

अम्लीय मिट्टी में सुधार के लिए चूना (Lime) या डोलोमाइट चूना (Dolomitic Lime) डाला जाता है।

- चूना मिट्टी की अम्लता को कम करता है और pH को धीरे-धीरे 0–7.0 तक ले आता है।

- चूना डालने का सही समय फसल बोने से 1–2 महीने पहले होता है ताकि वह पूरी तरह मिट्टी में मिल सके।

- इसे मिट्टी की ऊपरी परत में हल चलाकर मिलाया जाता है।

🧪 अत्यधिक क्षारीय मिट्टी (pH > 8.0) का प्रभाव

जब मिट्टी बहुत क्षारीय (Alkaline) हो जाती है, तो पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध नहीं रह जाते।

प्रभाव :

- मिट्टी में सोडियम (Na) की मात्रा बढ़ने से उसकी संरचना कठोर और अनुपजाऊ हो जाती है।

- जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं।

- पत्तियों पर पीलेपन के धब्बे पड़ जाते हैं (क्लोरोसिस रोग)।

- फसल का दाना हल्का और कमजोर रह जाता है।

समाधान :

क्षारीय मिट्टी को संतुलित करने के लिए गंधक (Sulfur) या जिप्सम (Gypsum) का उपयोग किया जाता है।

- गंधक मिट्टी के सूक्ष्मजीवों द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित होकर मिट्टी की क्षारीयता को कम करता है।

- जिप्सम सोडियम आयनों को बाहर निकालने में मदद करता है और मिट्टी की भुरभुरी संरचना को वापस लाता है।

- यह उपचार फसल बोने से पहले या बुवाई के बाद प्रारंभिक चरण में किया जाना चाहिए।

🧭 मिट्टी के pH की जांच कैसे करें

- मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (Soil Testing Lab) – यह सबसे विश्वसनीय तरीका है, जहाँ मिट्टी के pH सहित पोषक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है।

- pH मीटर या pH पेपर स्ट्रिप्स – किसान स्वयं खेत में मिट्टी का नमूना लेकर इसका परीक्षण कर सकते हैं।

- जाँच का समय – फसल बोने से पहले हर सीजन में एक बार मिट्टी की जांच अवश्य करनी चाहिए।

🌱 संतुलित pH बनाए रखने के लाभ

- पौधों को सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है।

- जड़ों की वृद्धि और स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

- रोगों और कीटों का प्रकोप कम होता है।

- उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है।

- मिट्टी की जैविक सक्रियता बनी रहती है।

✅ निष्कर्ष

गेहूं की खेती के लिए मिट्टी का pH मान 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। यह सीमा पौधों की जड़ों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है। यदि मिट्टी बहुत अम्लीय हो जाए तो चूना डालें, और यदि क्षारीय हो तो गंधक या जिप्सम का प्रयोग करें। नियमित मिट्टी परीक्षण करके और आवश्यक सुधार करते हुए मिट्टी का pH संतुलन बनाए रखना, गेहूं की उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक उपज देने वाली फसल प्राप्त करने का मूल मंत्र है। 🌾

🚜 खेत की तैयारी (Land Preparation):

फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है।

खेत को पहले 2–3 बार गहरी जुताई करके उसमें छिपे हुए खरपतवार, कीट और फसल अवशेषों को नष्ट करें।

इसके बाद 1–2 बार हैरो या कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी और समतल बना लें।

यदि संभव हो तो अंतिम जुताई के साथ गोबर की सड़ी हुई खाद (FYM) या वर्मी कम्पोस्ट डालें।

🧪 भूमि सुधार (Soil Improvement):

अगर मिट्टी की उर्वरता कम है या वह बहुत कठोर हो चुकी है, तो निम्न उपाय अपनाएं:

जैविक खाद: प्रति हेक्टेयर 8–10 टन सड़ी हुई गोबर खाद डालें।

गंधक (Sulphur): 20–30 किग्रा प्रति हेक्टेयर डालने से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

जिप्सम (Gypsum): खासकर क्षारीय मिट्टी में सुधार के लिए उपयोगी है (20 क्विंटल/हेक्टेयर)।

इन उपायों से मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना सुधरती है जिससे फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं और पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण कर पाती हैं।

🌱 बीज और बोवाई (Seed & Sowing) – गेहूं (Wheat)

गेहूं की अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज, सही बीज दर, उचित बुवाई समय और आधुनिक बोवाई तकनीकों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। बीज और बोवाई का समुचित प्रबंधन फसल की नींव मजबूत करता है।

✅ बीज की प्रमाणित किस्में (Certified Varieties of Wheat):

भारत में अलग-अलग क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार गेहूं की कई उन्नत और प्रमाणित किस्में विकसित की गई हैं। ये किस्में रोग प्रतिरोधी, उच्च उत्पादकता और बेहतर गुणवत्ता की होती हैं:

1. North Western Plains Zone ( उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र )

(पंजाब, हरियाणा, राजस्थान‑पश्चिम, पश्चिमी UP, ज&क के कुछ इलाके, हिमाचल‑उत्तरा.)

Irrigated, Early‑sown, High‑fertility ( सिंचित, जल्दी बोया गया, उच्च उर्वरता ):

* DBW‑370 (Karan Vaidehi) – 2023

* DBW‑371 (Karan Vrindha) – 2023

* DBW‑372 (Karan Varuna) – 2023

* DBW‑327 (Karan Shivani) – 2021

* DBW‑332 (Karan Aditya) – 2021

* DBW‑303 (Karan Vaishnavi) – 2021

* DBW‑187 (Karan Vandana) – 2021

Irrigated, Timely‑sown ( सिंचित, समय पर बोया गया ):

* DBW‑222 (Karan Narendra) – 2020

* DBW‑187 (Karan Vandana) – 2020

Restricted‑irrigated, Timely‑sown ( सीमित-सिंचित, समय पर बुवाई ):

* DBW‑296 (Karan Aishvarya) – 2021

2. North Eastern Plains Zone ( उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र )

(पूर्वी UP, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सह‑बंगाल मैदान, असम/NE).

Irrigated, Timely‑sown ( सिंचित, समय पर बोया गया ):

* DBW‑187 (Karan Vandana) – 2019

Irrigated, Late‑sown ( सिंचित, देर से बोई गई ):

* DBW‑316 (Karan Prema) – 2023

3. Central Zone ( मध्य क्षेत्र )

(मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के Kota/Udaipur, UP का Jhansi इलाका).

Irrigated, Early‑sown, High‑fertility ( सिंचित, जल्दी बोया गया, उच्च उर्वरता ):

* DBW‑377 (Karan Bold) – 2024

* DBW‑303 (Karan Vaishnavi) – 2023

* DBW‑187 (Karan Vandana) – 2021

Irrigated, Timely‑sown ( सिंचित, समय पर बोया गया ):

* DBW‑359 (Karan Shivangi) – 2024

Durum types (timely‑sown) ड्यूरम प्रकार (समय पर बोया गया) :

* DDW‑55 (Karan Manjari) – 2023

4. Peninsular Zone ( प्रायद्वीपीय क्षेत्र )

(महाराष्ट्र, कर्नाटक, AP, गोवा, तमिलनाडु के मैदान).

Irrigated, Timely‑sown ( सिंचित, समय पर बोया गया):

* DBW‑359 (Karan Shivangi) – 2023

Durum, Restricted‑irrigated, Timely‑sown ( ड्यूरम, सीमित-सिंचित, समय पर बोया गया ):

* DDW‑48 – 2021

अन्य प्रमुख प्रमाणित किस्में (प्रसिद्ध नामों सहित)

नीचे अन्य क्षेत्रीय विकसित व सरकारी रूप में नोटिफाइड प्रमुख गेहूँ की किस्में भी दी जा रही हैं, जिन्हें राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक प्रमाणन प्रक्रिया से होकर अपनाया गया है :

* HD 2967

* HD 3086 (Pusa Gautami)

* HD 3090 (Pusa Amulya)

* HDCSW 18

* HD 3117

* HS 542

* HD 3118 (Pusa Vatsala)

* HW 1098 (Nilgiri Khapli)

ये किस्में विभिन्न ज़ोन और खेती की परिस्थितियों (जैसे conservation agriculture, rain‑fed hill zones आदि) में उपयुक्त मानी जाती हैं

💡 सलाह: अपने क्षेत्र की कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से उपयुक्त किस्म की जानकारी लें।

📊 कुलांकन और तारीखों का संक्षिप्त सारांश

2018–2023 के बीच भारत में लगभग 462 bread wheat, 73 durum, 7 dicoccum और 4 triticale किस्में केंद्रीय स्तर पर अधिसूचित हुईं [iiwbr.org.in]

ऊपर दी गई सूची में वे किस्में शामिल हैं जो 2024‑25 के दौरान बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ICAR‑IIWBR द्वारा फ़ोकस की गई थीं — यानी वर्तमान में Certified Seed उपलब्धता के दायरे में।

⚖️ बीज दर (Seed Rate):

फसल की बुवाई करते समय सही मात्रा में बीज का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अत्यधिक या अत्यल्प बीज दर से उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ता है:

सिंचित क्षेत्र में: 100–120 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर

असिंचित (बिना सिंचाई वाले) क्षेत्र में: 125–150 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर

यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि असिंचित क्षेत्रों में अंकुरण दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे अधिक बीज की आवश्यकता होती है।

📅 बुवाई का समय (Sowing Time):

उत्तर भारत:

बुवाई का सर्वोत्तम समय 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक होता है। इससे फसल को आवश्यक ठंडक मिलती है और दाने अच्छी तरह भरते हैं।

मध्य भारत:

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवम्बर के अंत तक बुवाई करें। इससे फसल मार्च तक पक जाती है और गर्मी के प्रभाव से बचती है।

❗ विलंबित बुवाई से पैदावार में 15–25% तक की गिरावट हो सकती है, इसलिए बुवाई समय का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

🚜 बुवाई की विधि (Method of Sowing):

लाइन बुवाई:

गेहूं की बुवाई 20–22 सेमी की दूरी पर लाइनों में करें। इससे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और कटाई में सुविधा होती है।

ड्रिल मशीन द्वारा बुवाई:

आधुनिक सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन से बुवाई करने से समय और श्रम की बचत होती है, साथ ही बीज की गहराई और दूरी भी समान रहती है।

पिछेती या बारिश के बाद बुवाई:

अगर वर्षा देर से होती है तो ट्रैक्टर से लाइन बुवाई या ब्रॉडकास्टिंग (छिड़काव) विधि से भी बुवाई की जा सकती है, लेकिन उसमें उत्पादन थोड़ा कम होता है।

🧪 बीज उपचार (Seed Treatment):

बीज उपचार का उद्देश्य बीज जनित रोगों से फसल की प्रारंभिक अवस्था में रक्षा करना होता है। इससे अंकुरण दर भी बेहतर होती है।

फफूंदनाशक से उपचार:

थिरम या कार्बेन्डाजिम – 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज

इससे बीज कुछ जनित रोग जैसे कण्डुआ (loose smut), जड़ सड़न आदि से बचाव होता है।

जैविक उपचार:

ट्राइकोडर्मा विरिडे (Trichoderma viride): 4 ग्राम प्रति किग्रा बीज

यह एक जैविक फफूंदनाशक है जो मिट्टी के रोगों को नियंत्रित करता है।

💡 टिप: बीज उपचार के बाद बीज को छाया में सुखाकर तुरंत बुवाई करें।

इस तरह उपयुक्त बीज, समय और विधि के प्रयोग से गेहूं की खेती की नींव मजबूत बनती है और किसान को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।

🌾 उर्वरक प्रबंधन (Fertilizer Management) – गेहूं (Wheat)

गेहूं की बेहतर उपज और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। यदि पौधों को समय पर आवश्यक पोषक तत्व न मिलें, तो उनकी वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। इस कारण से उचित मात्रा, समय और विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना अनिवार्य है।

🧪 NPK सिफारिश (Recommended NPK Dose):

गेहूं की उपज को अधिकतम करने हेतु निम्न मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है:

नाइट्रोजन (N): 120 किलोग्राम/हेक्टेयर

फास्फोरस (P): 60 किलोग्राम/हेक्टेयर

पोटाश (K): 40 किलोग्राम/हेक्टेयर

इन पोषक तत्वों का सही अनुपात पौधों की जड़, तना, पत्तियों और दानों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है।

📌 महत्त्व:

नाइट्रोजन (N): हरे रंग, पत्तों की वृद्धि और दाने भरने में सहायक

फास्फोरस (P): जड़ों की मजबूती और फसल की प्रारंभिक वृद्धि के लिए आवश्यक

पोटाश (K): रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दानों की गुणवत्ता सुधारता है

🌿 जैविक खाद (Organic Manure):

रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और उसकी भौतिक संरचना को सुधारने के लिए जरूरी है।

गोबर की सड़ी खाद (FYM): 8–10 टन प्रति हेक्टेयर

वर्मी कम्पोस्ट: 3–5 टन प्रति हेक्टेयर

हरी खाद (Green Manure): गेहूं से पहले धैन्चा या सनई बोकर मिट्टी में मिलाना

👉 जैविक खाद मिट्टी में जीवांश तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाती है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है।

⏱️ उर्वरक डालने का समय (Time of Application):

बेसल डोज (Basal Dose):

बुवाई के समय फास्फोरस, पोटाश और कुल नाइट्रोजन का 50% भाग खेत में अंतिम जुताई के समय मिला दें।

टॉप ड्रेसिंग (Top Dressing):

शेष 50% नाइट्रोजन को दो बराबर भागों में बाँटकर डालें:

1. पहली खुराक – कल्ले निकलने के समय (20–25 दिन बाद)

2. दूसरी खुराक – फूल आने से पहले (45–50 दिन बाद)

💡 सलाह: टॉप ड्रेसिंग के समय खेत में हल्की सिंचाई करना लाभकारी होता है, जिससे उर्वरक जमीन में अच्छी तरह घुलकर पौधों की जड़ों तक पहुँच सके।

🧪 मृदा परीक्षण (Soil Testing):

उर्वरक प्रबंधन का सबसे वैज्ञानिक तरीका है – मृदा परीक्षण। इससे खेत की वास्तविक पोषक तत्व स्थिति का पता चलता है और उसी के आधार पर सही उर्वरक मात्रा तय की जा सकती है।

कहाँ कराएं: नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या कृषि विभाग की प्रयोगशाला

कब कराएं: हर 2–3 साल में एक बार मृदा जांच आवश्यक

लाभ:

लागत में कमी

उपज में वृद्धि

मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता बनी रहती है

🌿 अतिरिक्त सुझाव:

उर्वरक डालने के बाद मिट्टी पलटना या सिंचाई करें, ताकि पोषक तत्व जड़ों तक पहुँच सकें।

सल्फर, जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत हो सकती है – मृदा परीक्षण के आधार पर ही डालें।

उर्वरकों को छाया में सुरक्षित रखें, खुले में या नमी में न छोड़ें।

इस प्रकार संतुलित रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का समय पर उपयोग कर गेहूं की फसल से अधिकतम उपज प्राप्त की जा सकती है।

🚿 सिंचाई प्रबंधन (Irrigation Management) – गेहूं (Wheat)

गेहूं एक रबी (सर्दी की) फसल है, जो सामान्यतः शुष्क वातावरण में उगाई जाती है, इसलिए सिंचाई प्रबंधन इसकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि समय पर और सही मात्रा में पानी न मिले तो फसल की वृद्धि, दाना भराव और कुल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

💧 कुल सिंचाई की संख्या:

कुल आवश्यक सिंचाई: 4 से 5 बार सिंचाई (खेत की नमी और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर होता है)

बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार कम या अधिक सिंचाई की जा सकती है।

🕰️ महत्वपूर्ण सिंचाई चरण (Critical Irrigation Stages):

नीचे वे चार प्रमुख चरण दिए गए हैं, जब सिंचाई अवश्य करनी चाहिए:

1. कल्ले निकलने का समय (Tillering Stage):

फसल की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद यह फसल कीअवस्था आती है।

इस समय पर्याप्त पानी देने से पौधों की संख्या बढ़ती है और फसल घनी होती है।

2. फूल आने की अवस्था (Booting/Flowering Stage):

यह फसल की 45 से 55 दिन की अवस्था होती है।

यदि इस समय नमी की कमी हो जाए तो दाने बन ही नहीं पाते।

3. दूध अवस्था (Milk Stage):

लगभग 70–80 दिन बाद फसल इस अवस्था में आती है।

दानों में दूध जैसी तरलता होती है। इस अवस्था में पानी की कमी से दाने सिकुड़ सकते हैं।

4. दाना भरने की अवस्था (Dough Stage):

85–95 दिन के बीच यह अवस्था आती है।

दानों का आकार और वजन बढ़ता है, इसलिए यह अंतिम सिंचाई अति आवश्यक होती है।

🔔 महत्त्व: इन चारों अवस्थाओं में से फूल आने और दूध अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है – इन चरणों में पानी की कमी से उत्पादन में 30–40% तक की गिरावट हो सकती है।

🚜 सिंचाई की विधियाँ (Irrigation Methods):

1. नालियों द्वारा सिंचाई (Furrow Irrigation):

गेहूं की फसल में सबसे सामान्य और पारंपरिक विधि।

इसमें खेत को बराबर खालों (नालियों) में बाँटकर पानी प्रवाहित किया जाता है।

2. स्प्रिंकलर विधि (Sprinkler Irrigation):

जल की बचत के लिए उपयुक्त।

विशेषकर जब पानी सीमित हो, या मिट्टी हल्की हो।

इस विधि से 50% तक पानी की बचत की जा सकती है।

💦 जल संरक्षण के उपाय (Water Conservation Techniques):

1. मल्चिंग (Mulching):

मिट्टी की सतह पर पुआल या सूखी घास बिछाकर नमी को लंबे समय तक बनाए रखा जाता है।

इससे वाष्पीकरण कम होता है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं।

2. खेत समतलीकरण (Laser Land Leveling):

खेत को समतल करने से सिंचाई में पानी एकसमान फैलता है और जल की बर्बादी नहीं होती।

इससे जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) बढ़ती है।

3. क्रीड़ा विधि (Check Basin Method):

खेत को छोटे-छोटे समकोण क्षेत्रों में बाँटकर सिंचाई की जाती है।

यह विधि मध्यम और भारी मिट्टी के लिए अधिक उपयुक्त है।

📌 अतिरिक्त सुझाव:

हर सिंचाई से पहले खेत में दरारें या सूखेपन की स्थिति देखें।

सिंचाई के बाद हल्की गुड़ाई (कुल्फी देना) करने से नमी अधिक समय तक बनी रहती है।

ज्यादा पानी देने से बचें – इससे जलजमाव होकर जड़ों को नुकसान हो सकता है।

इस तरह, समयबद्ध और संतुलित सिंचाई प्रबंधन से गेहूं की फसल में उच्च उत्पादन, अच्छे दाने और बेहतर लाभ संभव है।

🌿 खरपतवार नियंत्रण (Weed Management) – गेहूं (Wheat)

❗ खरपतवार क्यों हटाना ज़रूरी है?

गेहूं की फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार (Unwanted Weeds) फसल के साथ मिट्टी के पोषक तत्व, पानी, धूप और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आती है। उचित समय पर खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक है ताकि फसल को नुकसान न पहुँचे।

🌱 प्रमुख खरपतवार (Major Weeds in Wheat):

🌿 बथुआ (Bathua)

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : बथुआ

वैज्ञानिक नाम: Chenopodium album

कुल (Family): Chenopodiaceae

प्रकार: वार्षिक (Annual) चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार

पत्तियों का रंग: गहरे हरे रंग की पत्तियां, अक्सर नीचे की तरफ सफेदी लिए होती हैं।

फूल: छोटे-छोटे हरे रंग के फूल गुच्छों में होते हैं।

🔍 पहचान के लक्षण:

उगने का समय : रबी फसलों के साथ (नवम्बर–मार्च)

पत्तियां : चौड़ी, अंडाकार या लैंस के आकार की, कभी-कभी दाँतेदार

तना : सीधा, शाखायुक्त, 30–100 सेमी ऊँचा

बीज : छोटे, गोल, काले–भूरे रंग के

⚠️ नुकसान:

* गेहूं की फसल के साथ पोषण और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है।

* उपज में 20–40% तक की गिरावट ला सकता है अगर नियंत्रित न किया जाए।

* बथुआ बहुत तेजी से बीज पैदा करता है, जिससे अगली फसलों में भी फैल जाता है।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1. निराई-गुड़ाई (Hand Weeding):

* 20–25 दिन की अवस्था में खेत में निराई करें।

* बारिश या सिंचाई के 2–3 दिन बाद करना आसान होता है।

2. खरपतवारनाशी (Herbicide) का प्रयोग:

* 2,4-D Sodium Salt (500g/ha) – चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर असरदार।

* Carfentrazone + Metsulfuron – मिश्रित खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोगी।

🕒 छिड़काव का सही समय: गेहूं की बुवाई के 25–30 दिन बाद।

🌿 सवां / सिउरी

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : सवां, सिउरी, सिउंदा

वैज्ञानिक नाम: Fumaria parviflora

कुल (Family): Papaveraceae (पहले Fumariaceae में था

प्रकार: वार्षिक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार

मुख्य फसलें जिनमें उगता है : गेहूं, चना, सरसों, मसूर, मटर आदि

🔍 पहचान के लक्षण:

तना : पतला, कोमल, शाखायुक्त, अक्सर जमीन पर फैला हुआ

पत्तियां : बहुत छोटी, नाजुक और बारीक कटाव वाली; हल्के हरे रंग की

फूल : छोटे-छोटे, गुलाबी या हल्के बैंगनी रंग के, गुच्छों में

बीज : छोटे, गोल, भूरे रंग के, फलियों में बंद होते हैं

⚠️ नुकसान:

* यह खरपतवार फसल की जड़, तना और पत्तियों से पोषक तत्व छीनता है, जिससे फसल की उपज 15–30% तक घट सकती है।

* इसकी उपस्थिति से नमी और उर्वरक का अधिक दुरुपयोग होता है।

* यह बहुत तेजी से बीज पैदा करता है और हर साल दोबारा फैल जाता है।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1. निराई-गुड़ाई (Hand Weeding):

* बुवाई के 20–30 दिन बाद हाथ से निकालना आसान होता है।

2. खरपतवारनाशी (Herbicide) का छिड़काव:

* 2,4-D Sodium Salt (500g a.i./ha) – गेहूं की 30 दिन की अवस्था पर छिड़काव करें | सिउरी, बथुआ जैसे खरपतवारों को समाप्त करता है |

* Metsulfuron-methyl (4 g/ha) – 28–35 DAS प्रभावी और फसल को नुकसान नहीं

💧 छिड़काव के समय *प्रति हेक्टेर 400–500 लीटर पानी का उपयोग करें।

🌿 हिरनखुरी (Convolvulus arvensis)

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : हिरनखुरी, लटकी बेल, गिरा

वैज्ञानिक नाम: Convolvulus arvensis

कुल (Family): Convolvulaceae

प्रकार: बारहमासी (Perennial) चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार

मुख्य फसलें जिनमें उगता है :गेहूं, चना, कपास, आलू, मक्का, गन्ना आदि

🔍 पहचान के लक्षण:

तना :लंबा, बेलनुमा, ज़मीन पर फैला हुआ या अन्य पौधों पर चढ़ने वाला

पत्तियां : भाले के आकार की, नुकीली और चिकनी

फूल :सुंदर गुलाबी-सफेद रंग के, घंटी जैसे (morning glory जैसा दिखता है

जड़ें : गहरी और लंबी, जिससे बार-बार उग आता है

बीज :कठोर और लंबे समय तक मिट्टी में जीवित रहते हैं

📸 इसकी बेल गेहूं के पौधों को लपेट लेती है, जिससे उनका विकास रुक जाता है।

⚠️ नुकसान:

* यह बेल गेहूं के पौधों पर चढ़कर प्रकाश अवरोधन करती है।

* मिट्टी में गहरी जड़ें फैलाकर पानी और पोषक तत्वों की भारी खपत करती है।

* यदि समय पर न रोका जाए तो यह खेत में स्थायी रूप से फैल सकती है।

* फसल की उपज में 30% तक की

✅ अतिरिक्त सुझाव:

* खेतों की मेढ़ों और किनारों पर यह बेल सबसे पहले उगती है — वहां नियमित साफ-सफाई करें।

* गेहूं की फसल चक्र में बदल-बदल कर फसलें लें, ताकि इसकी वृद्धि नियंत्रित की जा सके

🧪 नियंत्रण उपाय:

1. जुताई और बेल की सफाई :

* फसल से पहले गहरी जुताई करें ताकि जड़ें बाहर आ जाएं।

* बुवाई से पहले खेत की सफाई करें — बेलों को निकालकर जलाएं।

2. खरपतवारनाशी (Herbicides) :

* 2,4-D Sodium Salt – 500 ग्राम सक्रिय तत्व | गेहूं की बुवाई के 25–30 दिन बाद | हिरनखुरी, बथुआ, सिउरी जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करता है |

* Metsulfuron-methyl – 4 ग्राम / हे | 25–30 दिन की अवस्था | प्रभावी

नोट: छिड़काव के लिए 400–500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर जरूरी है।

🌿 मोथा (Nut Grass / Sedge)

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : मोथा, नागरमोथा, साईं घास

वैज्ञानिक नाम: Cyperus rotundus (काला मोथा) Cyperus esculentus (पीला मोथा)

कुल (Family): Cyperaceae

प्रकार: बारहमासी खरपतवार (Perennial weed)

उगने का स्थान :गीली/नमी वाली भूमि, कम-जुताई वाले क्षेत्र

🔍 पहचान के लक्षण:

तना :त्रिकोणीय आकार का, सीधा खड़ा, चिकना और बिना जोड़ का

पत्तियां : संकरी, घास जैसी, आधार से निकलती हैं

फूल :भूरे या जामुनी रंग के, छत्र (Umbel) की तरह

जड़ें :भूमिगत गांठों (ट्यूबर) और राइजोम से भरी होती हैं, जिससे ये बार-बार उगता है |

📸 इसका तना घास जैसा लगता है, लेकिन त्रिकोणीय आकृति इसकी खास पहचान है (तोड़ने पर पता चलता है)।

⚠️ नुकसान:

* गेहूं की फसल में जल और पोषक तत्वों की भारी प्रतिस्पर्धा करता है।

* इसकी गांठदार जड़ें (nutlets) मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, जिससे बार-बार उग आता है।

* फसल की उपज में 25–50% तक की कमी कर सकता है।

✅ उपयोगी सुझाव:

* खेत में सिंचाई के तुरंत बाद मोथा उगता है — उस समय निराई-गुड़ाई करें।

* फसल चक्र (Crop Rotation) अपनाएं ताकि इसकी वृद्धि रोकी जा सके।

* जैविक विकल्पों में *solarization (धूप से मिट्टी गर्म करना)* भी कारगर हो सकता है।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1. गहरी जुताई (Deep Ploughing):

* बुवाई से पहले खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करके मोथा की गांठों को बाहर निकालें और नष्ट करें।

2. खरपतवारनाशी (Herbicides) :

* Halosulfuron-methyl – 67.5 ग्राम/हेक्टेयर | 25–30 दिन की अवस्था में छिड़काव | विशेष रूप से मोथा नियंत्रण के लिए प्रभावी |

* Metsulfuron + Chlorimuron – 4–8 ग्राम/हे | चौड़ी और संकरी दोनों पत्ती वाले खरपतवारों पर असरदार

* Glyphosate – (फसल से पहले) | 1.0–1.5 लीटर/हे | केवल खेत खाली होने पर प्रयोग करें | बारहमासी खरपतवारों को पूरी तरह नष्ट करता है |

नोट: Glyphosate गेहूं की फसल में न लगाएं — सिर्फ खाली खेत में ही छिड़कें।

🌿 चिरचिटा / पुटकी

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : चिरचिटा, पुटकी, लटजीरा, अपामार्ग

वैज्ञानिक नाम: Achyranthes aspera

कुल (Family): Amaranthaceae

प्रकार: बारहमासी चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार (Perennial Broadleaf Weed) |

मुख्य फसलें :गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली, अरहर, सब्जियाँ

🔍 पहचान के लक्षण:

तना :खुरदुरा, शाखायुक्त, सीधा या थोड़ा झुका हुआ

पत्तियां : अंडाकार, मोटी और खुरदरी

फूल :छोटे हरे-सफेद फूल, बीजों में कांटे या चिपकने वाली संरचना होती है

बीजों की विशेषता :कपड़ों या जानवरों की ऊन में चिपक जाते हैं — यही इसका फैलाव तरीका है |

📸 आमतौर पर इसकी ऊंचाई 50 से 100 सेमी तक होती है, और इसमें कांटे जैसे बीज होते हैं जो जानवरों व इंसानों को चुभते हैं।

⚠️ नुकसान:

* गेहूं की फसल में पानी, पोषक तत्व और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है।

* बहुत तेजी से बीज बनाता है — जिससे खेत में हर साल दोबारा उग आता है।

* फसल की उपज में 10–30% तक की गिरावट कर सकता है।

✅ किसान सुझाव:

* फसल चक्र बदलें — लगातार एक ही फसल लेने से चिरचिटा का दबाव बढ़ता है।

* खेत की मेढ़ों और किनारों की सफाई रखें — यह वहीं से फैलता है।

* फसल कटाई के बाद, खेत में गहरी जुताई करें और सूखे पौधों को जला दें।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1. गहरी जुताई (Deep Ploughing):

* शुरुआत में जब पौधा छोटा हो, उस समय हाथ से निकालना आसान होता है।

* फूल आने से पहले इसे उखाड़ें — ताकि बीज न गिरें।

2. खरपतवारनाशी (Herbicides) :

* 2,4-D Sodium Salt– 500 ग्राम a.i./हेक्टेयर | चिरचिटा, बथुआ, सिउरी जैसे चौड़ी पत्ती खरपतवारों पर असरदार |

* Metsulfuron methyl – 4 ग्राम/हेक्टेयर | प्रभावशाली, गेहूं में सुरक्षित

* Glyphosate – (केवल फसल से पहले) | 1.0–1.5 लीटर/हे | खेत खाली होने पर छिड़काव करें

🔔 ध्यान दें: Glyphosate को गेहूं की खड़ी फसल में न डालें — ये गैर-चयनात्मक है।

🌿 गाजर घास

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : गाजर घास, काँग्रेस घास, पाथेनियम

वैज्ञानिक नाम: Parthenium hysterophorus

कुल (Family): Asteraceae (Compositae)

उत्पत्ति : मैक्सिको / अमेरिका से भारत में आया

प्रकार: विदेशी आक्रामक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार

🔍 पहचान के लक्षण:

तना : हरा, सीधा, शाखायुक्त, मुलायम लेकिन खुरदुरा

पत्तियां : गाजर जैसी कटी-फटी, गहरी हरी

फूल : छोटे सफेद गुच्छों में, बहुत सारे

बीजों : अत्यंत सूक्ष्म, हल्के, हवा से उड़ने वाले

📌 यह वर्षभर उग सकता है, और एक पौधा लगभग 20,000 बीज पैदा कर सकता है!

⚠️ नुकसान:

* पोषक तत्वों, नमी और धूप की चोरी; फसल वृद्धि में बाधा

* जैव विविधता को नष्ट करता है, अन्य पौधों की वृद्धि रोकता है

🔔 सुझाव:

* गेहूं के खेत की मेढ़ों व चारों ओर की सफाई रखें।

* फसल चक्र अपनाएं जिससे इसका दबाव कम हो।

* गाजर घास को गलती से भी चारे में न मिलाएं।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1.शारीरिक नियंत्रण

* फूल आने से पहले उखाड़कर नष्ट करें या जलाएं

* दस्ताने और मास्क पहनकर ही उखाड़ें, नहीं तो त्वचा पर एलर्जी हो सकती है।

2. रासायनिक नियंत्रण :

* Glyphosate 41% SL– 1–1.5 लीटर | जब गाजर घास छोटी हो |

* 2,4-D Sodium Salt 80% WP – 0.8–1.0 किग्रा | फूल आने से पहले

* जैविक नियंत्रण – Zygogramma bicolorata नामक एक बीटल (insect) गाजर घास की पत्तियों को खाता है।

* यह उपाय सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।

🌾 जंगली जई (Wild Oat)

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : जंगली जई

वैज्ञानिक नाम: Wild Oat

कुल (Family): Poaceae (घास कुल)

प्रकार: संकरी पत्ती वाला खरपतवार (Narrow-leaf weed)

🔍 पहचान के लक्षण:

पत्तियां : पतली, लंबी और मुलायम — गेहूं जैसी

फूल :लंबी डंडी पर लटकती हुई बालियाँ, कुछ झुकी हुई

बीजों :बालियों से दो बीज निकलते हैं, और उनके आगे कांटे (awns)

मुख्य अंतर | इसका पौधा गेहूं से थोड़ा लंबा होता है और बीजों में लंबा कांटा होता है जो गेहूं में नहीं होता |

📸 शुरुआत में पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन बालियों के समय स्पष्ट अंतर नजर आता है।

⚠️ नुकसान:

* पोषक तत्व, पानी और जगह के लिए गेहूं के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

* कटाई के समय गेहूं में मिल जाता है और बीज के साथ खेत में दोबारा फैलता है।

उपज में 30-40% तक की गिरावट कर सकता है।

✅ रोकथाम के सुझाव:

* बीज की सफाई करें — गेहूं बीज में जंगली जई के बीज न हों।

* फसल चक्र बदलें — जैसे कि गेहूं के बाद दलहन लें।

* खेत की मेढ़ें और जल निकासी की नालियों की सफाई करें।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1.निराई और रोपाई द्वारा नियंत्रण

* बालियों से पहले हाथ से उखाड़ना सबसे कारगर तरीका है (खासकर जैविक खेती में)।

* गेहूं की बोवाई से पहले खेत की अच्छी जुताई करें।

2. रासायनिक नियंत्रण :

* Clodinafop-propargyl 15% WP– 60 ग्राम/हे. | 25–30 दिन बाद | जंगली जई पर प्रभावी

* Fenoxaprop-p-ethyl 9.3% EC – 100 मिली/हे. | 25 दिन बाद | संकरी पत्ती वाले खरपतवार

Pinoxaden 5.1% EC – 850 मिली/हे. | 25–35 दिन पर | गेहूं में सुरक्षित, जंगली जई पर असरदार |

📌 हमेशा खरपतवार के *3–4 पत्तियों के समय* पर छिड़काव करें।

✅ मोथा घास

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : मोथा घास, मुठा, नागर मोथा

वैज्ञानिक नाम: Cyperus rotundus

कुल (Family): Cyperaceae

प्रकार: संकरी पत्ती वाला खरपतवार

🔍 पहचान के लक्षण:

पत्तियां : पतली, लंबी, गहरे हरे रंग की, धारदार किनारे

कंद (Tuber) – मिट्टी में नीचे छोटी-छोटी गोल गुठलियों जैसी

फूल :तीन शाखाओं वाली संरचना, बैंगनी-भूरे रंग के

फैलाव :कंदों और राइजोम से बहुत तेज़ी से

📌 मोथा घास 1 वर्ग मीटर में 100 से अधिक कंद फैला सकती है!

⚠️ नुकसान:

पोषक तत्व की चोरी – गेहूं से पानी और पोषक तत्व छीनती है

उपज में गिरावट – 30–50% तक की गिरावट हो सकती है

तेजी से पुनर्जन्म – ऊपर से काटने के बाद भी कंदों से दोबारा उग आती है

✅ रोकथाम सुझाव:

* बीज से पहले खेत में 2–3 बार जुताई और सिंचाई करके खरपतवार को अंकुरित करें, फिर नष्ट करें (stale seedbed technique)

* फसल चक्र अपनाएं — दलहनी फसलें जैसे चना या मूँग उगाकर मोथा के कंदों को खत्म करें।

*खेत में पानी का अतिरिक्त जमाव रोकें, क्योंकि यह नमी पसंद करता है

🧪 नियंत्रण उपाय:

1.शारीरिक नियंत्रण

* शुरुआत में नरम मिट्टी में जड़ समेत उखाड़ना लाभदायक है।

* गहरी जुताई करें ताकि कंद निकलकर सूख जाएं।

2. रासायनिक नियंत्रण :

* Halosulfuron methyl 75% WG– 33 ग्राम/हे. | खरपतवार के 3-5 पत्ती अवस्था पर | मोथा पर विशेष प्रभावी

* Sulfosulfuron 75% WG– 25 ग्राम/हे. | गेहूं की बुवाई के 25–30 दिन बाद | संकरी पत्ती और मोथा दोनों पर |

Glyphosate 41% SL – 1.5 ली./हे. | खेत खाली हो तब | बिना फसल के प्रयोग करें|

📌 Glyphosate को खड़ी फसल में न छिड़कें, ये सभी पौधों को मार देता है।

✅ दूब घास

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : दूब, हराली

वैज्ञानिक नाम: Cynodon dactylon

परिवार (Family): Poaceae (घास कुल)

प्रकार: संकरी पत्ती वाला बहुवर्षीय खरपतवार |

🔍 पहचान के लक्षण:

पत्तियां : पतली, नुकीली, हल्के हरे रंग की

तना : जमीन पर रेंगता है, हर नोड से नई शाखा उगती है

फूल : 3-5 अंगुली जैसे सिरों वाली स्पाइक्स

जड़ें :सतही और रेंगने वाली (rhizomes) + जमीन के ऊपर रेंगती शाखाएं (stolons)

📌 यह खरपतवार बहुत तेजी से फैलता है और बार-बार जुताई के बाद भी खेत में रह जाता है।

⚠️ नुकसान:

गेहूं जैसी फसलों में स्थान, पोषक तत्व और पानी की भारी प्रतिस्पर्धा करता है।

उपज में गिरावट – खेत को पूरी तरह से ढँक लेता है जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है।

अन्य खरपतवारों की तुलना में अधिक ज़िद्दी होता है।

✅ रोकथाम सुझाव:

* खेत में दूब घास दिखते ही शुरुआत में ही हटाएं, क्योंकि बाद में नियंत्रण कठिन होता है।

* खेत के किनारे, मेड़, नालियां साफ रखें।

*सड़ी हुई खाद या गोबर खाद में दूब के बीज न हों।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1.शारीरिक नियंत्रण

* खेत की गहरी जुताई करें और सभी जड़ों को निकालें।

* फसल चक्र में दलहनी फसलों का उपयोग करें।

2. रासायनिक नियंत्रण :

* Glyphosate 41% SL– 1.5–2.0 लीटर/हेक्टेयर | फसल बोने से पहले खाली खेत में | दूब घास को पूरी तरह नष्ट करता है

* Quizalofop-ethyl 5% EC– 1 ली./हे. | केवल तिलहन/दलहन फसलों में | दूब और अन्य घास पर असरदार

⚠️ Glyphosate को खड़ी फसल में कभी न डालें, यह सभी पौधों को नष्ट करता है।

✅ जंगली धान

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : जंगली धान, बन धान

अंग्रेजी नाम : Weedy Rice, Wild Rice

वैज्ञानिक नाम: Oryza sativa f. spontanea या Oryza rufipogon |

परिवार (Family): Poaceae

प्रकार: चौड़ी पत्ती वाला (लेकिन धान जैसा) खरपतवार

🔍 पहचान के लक्षण:

पत्तियां : धान जैसी पतली और लंबी

बालियाँ: सामान्य धान से पतली, दाने अक्सर लाल/काले

पौधे का रंग :गहरा हरा, कभी-कभी लालपन लिए

ऊंचाई :सामान्य धान या गेहूं से अधिक

📌 धान के जैसे दिखने के कारण किसान भ्रमित हो सकते हैं, परंतु यह असली फसल नहीं होता।

⚠️ गेहूं पर प्रभाव :

गेहूं की उपज में गिरावट और *पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा*

फसल की शुद्धता और गुणवत्ता में गिरावट (विशेषकर बीज उत्पादन वाले खेतों में)

बीज जनित खरपतवार: जंगली धान के बीज मिट्टी में वर्षों तक जीवित रह सकते हैं।

✅ रोकथाम:

* बीज प्रमाणित और खरपतवार रहित ही प्रयोग करें।

* फसल चक्र अपनाएं — लगातार धान-गेहूं चक्र से बचें।

* खेत की मेड़ों और किनारों पर भी निगरानी रखें।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1.शारीरिक नियंत्रण

* रोपण से पहले गहरी जुताई करें और पुराने धान के बीज को नष्ट करें

* बीज के छंटाई और उपचार से संक्रमित बीज न बोएं।

* धान कटाई के बाद तुरंत गेहूं न बोएं — कुछ दिन का अंतर दें और सिंचाई करके उगे हुए खरपतवार को नष्ट करें।

2. रासायनिक नियंत्रण :

* Pretilachlor – धान | 500 ml/acre | रोपण के तुरंत बाद | जंगली धान की अंकुरण रोकता है |

* Clomazone – धान | 400 ml/acre | 3-5 दिन बाद | जड़ से विकास रोकता है

⚠️ गेहूं में कोई विशेष रसायन नहीं, इसलिए रोकथाम ही सबसे कारगर उपाय है।

✅ जलकुंभी

✅ सामान्य जानकारी:

हिंदी नाम : जंगली धान, बन धान

अंग्रेजी नाम : Water Hyacinth

वैज्ञानिक नाम: Eichhornia crassipes

परिवार (Family): Pontederiaceae

प्रकार: जलीय चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार |

🔍 पहचान के लक्षण:

पत्तियां : मोटी, गोल और चमकदार, ऊपर तैरती हैं

फूल :बैंगनी/हल्का नीला, गुच्छेदार

तना : फूलों वाला गूदेदार तना, गुब्बारे जैसा (फुला हुआ) |

स्थिति : तालाब, नहर या जल स्रोत की सतह पर तैरता है

📌 यह पौधा बहुत तेजी से फैलता है, और पूरे जलस्रोत को ढँक लेता है।

⚠️ नुकसान :

* नहरों और तालाबों को जाम कर देता है जिससे सिंचाई बाधित होती है।

* जल की सतह पर छाया डालकर जल जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलने देता ।

* मच्छरों और रोगजनक जीवों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है।

* खेतों तक पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन/स्रोत बंद हो जाते हैं ।

✅ रोकथाम:

* जलकुंभी को फैलने से पहले ही हटा देना चाहिए ।

* पास की नहरों और तालाबों की नियमित सफाई और निगरानी करें।

* खेतों के पास जलकुंभी से प्रभावित जल का उपयोग न करें, जब तक साफ न हो।

🧪 नियंत्रण उपाय:

1.यांत्रिक नियंत्रण (Manual Removal)

* ट्रैक्टर या हाथ से जलकुंभी को जाल या कांटेदार औजारों से निकालें

* निकाली गई जलकुंभी को सड़ाकर जैविक खाद में बदला जा सकता है।

2. रासायनिक नियंत्रण :

* 2,4-D Sodium Salt 80% WP – 1.6 किग्रा/हेक्टेयर | गर्म दिन में छिड़काव करें | केवल जल स्रोतों में करें

* Glyphosate 41% SL – 1.5 ली./हे. | सुबह-सुबह | नहर/तालाब में सीधे छिड़काव से असरदार |

⚠️ ध्यान रखें: रासायनिक नियंत्रण केवल प्रशिक्षित लोगों द्वारा सावधानी से किया जाए, ताकि अन्य जलजीव या फसल प्रभावित न हो।

🛠️ नियंत्रण की विधियाँ (Methods of Control):

🔧 1. यांत्रिक नियंत्रण (Mechanical Control):

पहली निराई (First Weeding):

बुवाई के 20–25 दिन बाद करें।

इस समय खरपतवार छोटे होते हैं और आसानी से निकल जाते हैं।

दूसरी निराई (Second Weeding):

बुवाई के 40 दिन बाद करें।

इससे देर से उगने वाले खरपतवारों पर नियंत्रण होता है।

📝 सुझाव:

कुल्फी (खुरपी) या गुड़ाई यंत्र का प्रयोग करें, जिससे मिट्टी भी भुरभुरी होती है और खरपतवार की जड़ें बाहर निकलती हैं।

🧪 2. रासायनिक नियंत्रण (Chemical Control):

पिंडेमेथालिन 30 EC (Pendimethalin 30 EC):

मात्रा: 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर

प्रयोग का समय: बुवाई के 2 दिन के अंदर

विधि: दवा को 500–600 लीटर पानी में घोलकर फूलकुंडी या नोजल स्प्रे पंप से मिट्टी पर छिड़कें

विशेष निर्देश: छिड़काव के बाद खेत में पानी का भराव न होने दें, और न ही तेज बारिश होनी चाहिए।

🧷 सावधानी:

गेहूं के साथ लगने वाली सहफसलों (जैसे चना, मटर) में यह दवा हानिकारक हो सकती है, अतः प्रयोग से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लें।

🌿 3. जैविक नियंत्रण (Organic Weed Control):

गोमूत्र आधारित जैविक घोल:

गोमूत्र, नीम की पत्तियाँ, और गौमय अर्क से बने घोल का प्रयोग किया जा सकता है।

यह खरपतवार को धीमी गति से नियंत्रित करता है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है।

जैविक मल्चिंग (Organic Mulching):

खेत की मिट्टी पर पुआल या घास बिछाने से धूप नहीं पहुँचती और खरपतवार अंकुरित नहीं हो पाते।

📌 अतिरिक्त सुझाव:

खरपतवार नियंत्रण पहले 40 दिन में ज़रूरी होता है – इसी दौरान फसल की नींव बनती है।

रासायनिक विधियों के साथ-साथ यांत्रिक और जैविक विधियों का संयोजन (Integrated Weed Management) अपनाना ज्यादा कारगर होता है।

फसल चक्र अपनाकर कुछ खरपतवारों को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार, सही समय और विधियों से खरपतवार नियंत्रण कर गेहूं की फसल की उत्पादकता में 20–30% तक वृद्धि संभव है।

🐛 कीट और रोग प्रबंधन (Pest & Disease Management) – गेहूं (Wheat)

🔎 परिचय::

गेहूं की फसल पर अनेक कीट और रोगों का खतरा रहता है, जो अगर समय पर नियंत्रित न किया जाए तो उपज में भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए, फसल की नियमित निगरानी, समन्वित रोग-कीट प्रबंधन (IPM) और समय पर दवा का छिड़काव जरूरी है।

🐞 मुख्य कीट (Major Insects)::

🐜 दीमक (Odontotermes obesus) का परिचय:

🔬 वैज्ञानिक नाम :- Odontotermes obesus

📌 आम नाम :- दीमक

📍 उपस्थिति :- भूमिगत, मिट्टी में सुरंग बनाकर

📅 प्रकोप समय :- बोआई से लेकर कटाई तक

🔍 दीमक के लक्षण (Symptoms):

1. पौधों का धीरे-धीरे सूखना और पीला पड़ना

2. जड़ों पर मिट्टी चिपकी हुई मिलेगी – दीमक द्वारा सुरंग बनती है

3. पौधे को जड़ों से काट देती है – ऊपर से गिरा हुआ लगता है

4. खेत में जगह-जगह पौधे झुके या मरे हुए दिखते हैं

5. खेत की नमी कम हो जाए तो प्रकोप बढ़ता है

🧪 दीमक नियंत्रण उपाय (Management):

🔹 1. बीज उपचार (Seed Treatment):

* क्लोरोपायरीफॉस 20 EC – 5 ml प्रति किलो बीज

* या इमिडाक्लोप्रिड 600 FS – 1.25 ml प्रति किलो बीज

🔹 2. खेत में मिट्टी उपचार:

* क्लोरोपायरीफॉस 20 EC – 4 लीटर / हेक्टेयर

→ 400-500 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई से पहले मिट्टी पर छिड़कें

→ या सिचाई के साथ डालें

🔹 3. जैविक उपाय:

* नीम खली – 150-200 किलो / हेक्टेयर

* ट्राइकोडर्मा + नीम तेल – मिट्टी में मिलाएं

🔹 4. खेत प्रबंधन:

* पकी हुई गोबर खाद न डालें

* पुरानी दीमक की बांबी न छोड़ें

* फसल चक्र अपनाएं – हर साल गेहूं न लगाएं

🐞 गंधी कीट (Nezara viridula) का परिचय :

🔬 वैज्ञानिक नाम :– Nezara viridula

📌 आम नाम :- गंधी कीट / स्टिंक बग

🐛 वर्ग :- रस चूसने वाला कीट

📍 उपस्थिति :- बाली के आसपास, पत्तियों या तनों पर बैठा

🔍 गंधी कीट के लक्षण (Symptoms):

1. कीट बालियों से रस चूसता है → दाने सही से नहीं भरते

2. संक्रमित बालियों में काले, सिकुड़े, बेजान दाने बनते हैं

3. बाली की ग्रोथ रुक जाती है

4. दबाने पर बदबू आती है – इसलिए इसे “गंधी कीट” कहते हैं

5. बालियों के पास की पत्तियों पर भी ये कीट झुंड में दिख सकते हैं

🧪 गंधी कीट नियंत्रण उपाय (Management):

🔹 1. निगरानी और हाथ से हटाना:

* शुरुआती अवस्था में झुंडों को हाथ से हटाकर नष्ट करें

* गंधी कीट दिन में छिपती है, सुबह/शाम को सक्रिय होती है

🔹 2. जैविक नियंत्रण:

* नीम का अर्क (Neem oil 300 ppm) @ 5 ml/लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें

* ट्राइकोग्रामा जैसे परजीवी कीट भी सहायक हैं

🔹 3. रासायनिक नियंत्रण:

* इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL :- 200–250 ml/हेक्टेयर | 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव |

* थायमेथॉक्साम 25 WG :- 100 gm/हेक्टेयर | फूल निकलने के समय छिड़काव करें |

* लैंब्डा-साइहेलोथ्रिन 5 EC :- 300 ml/हे | बालियों पर सीधा छिड़काव |

🌿 नोट:- दवा का छिड़काव शाम के समय करें, ताकि गंधी कीट बाहर हों।

🖼️ गंधी कीट की पहचान (Visual Traits):

* हरा रंग, ऊपर से ढाल जैसा शरीर

* दबाने पर तेज़ गंध छोड़ता है

* पंखों के किनारे सफेद या काले धब्बे

✅ सुझाव:

* रोग के शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत नियंत्रण करें

* फसल चक्र अपनाएं – हर बार एक ही फसल न लें

* खेत में खरपतवार हटाएं – गंधी कीट वहीं छिपते हैं

🐛 Sesamia inferens (तना छेदक)

🔬 वैज्ञानिक नाम :- Sesamia inferens

📛 सामान्य नाम :- तना छेदक, गुलाबी तना छेदक

🌾 प्रभावित फसलें :- धान, गेहूं, मक्का, बाजरा

🧬 कीट वर्ग :– लेपिडोप्टेरा (Lepidoptera)

🔍 नुकसान :- तना छेदना, पौधे को सुखाना, उपज में भारी कमी

🔎 पहचान के लक्षण:

* अंडे – पत्तियों की निचली सतह पर छोटे सफेद गुच्छों में

* लार्वा (इल्ली) – गुलाबी रंग की, जो तनों में छेद करती है

* वयस्क – हल्के भूरे रंग का पतंगा

👉 प्रकोप के लक्षण:

* पत्तियों का पीला और मुरझाया हुआ दिखाई देना

* पौधे का बीच से सूख जाना – इसे डेड हार्ट (Dead heart) कहा जाता है

* तनों में छेद और अंदर से खोखला होना

* पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और बाली नहीं बनती

🧪 प्रबंधन और नियंत्रण:

🔹 1. कृषि विधियां (Cultural Methods):

* समय पर गहरी जुताई करें – कीट के प्यूपा नष्ट होते हैं

* रोगग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट करें

* फसल चक्र अपनाएं – हर बार गेहूं न बोएं

🔹 2. जैविक नियंत्रण:

Trichogramma

* chilonis नामक परजीवी का प्रयोग करें (अंडों पर परजीवित होता है)

* नीम आधारित कीटनाशक – 5% नीम का अर्क

🔹 3. रासायनिक नियंत्रण:

* क्लोरोपायरीफॉस 20 EC – 2.5 ml / लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें

* कार्बोफ्यूरान 3G – 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर (बुवाई के समय डालें)

🐛 Mythimna separata (फौजी कीड़ा / कटवा)

🔬 वैज्ञानिक नाम :- Mythimna separata

📛 आम नाम :- फौजी कीड़ा, कटवा कीट, आर्मीवर्म

🧬 वर्ग :- लेपिडोप्टेरा (Lepidoptera)

🌾 प्रभावित फसलें :- गेहूं, मक्का, धान, जौ, गन्ना

🔍 पहचान के लक्षण:

वयस्क कीट (Adult Moth):

* हल्के भूरे रंग का पतंगा

* पंखों पर लकीरें और हल्के धब्बे

* रात में उड़ते हैं और अंडे देते हैं

इल्ली (Larva):

* हरे-भूरे रंग की, 3 से 4 सेमी लंबी

* शरीर पर धारियाँ और बाल

* झुंड में पत्तियों और तनों को काटती है

🌾 नुकसान के लक्षण:

1. पत्तियों को कुतर कर पूरी तरह खा जाती है

2. पौधे के सिर्फ डंठल बचे दिखते हैं – जैसे कटवाया गया हो

3. रात में सक्रिय रहती है – दिन में मिट्टी में छिप जाती है

4. अचानक खेत के बड़े हिस्से में नुकसान दिखाई देता है

5. यदि नियंत्रण न किया जाए तो पूरी फसल साफ कर देती है

🧪 नियंत्रण उपाय:

🔹 1. कृषि प्रबंधन:

* खेत की नियमित निगरानी करें

* शाम को खेत में जाकर इल्ली इकट्ठा कर नष्ट करें

* फसल अवशेष को खेत से बाहर निकालें

🔹 2. जैविक नियंत्रण:

* नीम तेल 5 ml/L पानी में मिलाकर छिड़कें

* जैव कीटनाशक Bacillus thuringiensis (Bt) का प्रयोग करें

🔹 3. रासायनिक नियंत्रण:

* क्लोरोपायरीफॉस 20 EC – 2 ml/L पानी में मिलाकर छिड़कें

* साइपरमेथ्रिन 10 EC– 1 ml/L पानी

* इंडोक्साकार्ब 14.5 SC – 1 ml/L पानी (प्रभावी और कम हानिकारक)

⏰ छिड़काव शाम को करें, जब कीट सक्रिय होते हैं।

🐛 Spodoptera litura (सेमी लूपर / पत्ती लपेटक)

🔬 वैज्ञानिक नाम :- Spodoptera litura

📛 सामान्य नाम :- सेमी लूपर, पत्ती लपेटक, कटवा कीट

🧬 वर्ग :- लेपिडोप्टेरा (Lepidoptera)

🌾 प्रभावित फसलें :- गेहूं, कपास, मक्का, मूंगफली, सब्जियां

🔍 पहचान के लक्षण:

वयस्क कीट (Adult Moth):

* भूरे रंग का पतंगा

* पंखों पर हल्की लहरदार धारियाँ और चकत्ते

* रात में उड़ान भरता है, दिन में छिपा रहता है

इल्ली (Larva):

* गहरे भूरे रंग की होती है

* शरीर पर सफेद रेखाएं और धारियाँ

* सिर बड़ा और मजबूत जबड़े वाला

* चलने पर शरीर “U” आकार में मुड़ता है – इसलिए*सेमी लूपर

🌾 नुकसान के लक्षण:

* पत्तियों को कुतरकर सिरा-सिरा खा जाती है

* पत्तियों को लपेट कर अंदर से खाती है (Hence: पत्ती लपेटक)

* भारी प्रकोप में सिर्फ तना ही बचता है

* फसल की वृद्धि रुक जाती है

* कच्चे फूल या बालियाँ*भी नुकसान झेलती हैं

🧪 नियंत्रण उपाय:

🔹 1. कृषि विधियाँ (Cultural control):

* खेत की निगरानी और समय पर जुताई

* अंडों और इल्लियों को हाथ से नष्ट करना

* रोशनी के फंदे लगाना (Light trap)

🔹 2. जैविक नियंत्रण:

* Bacillus thuringiensis (Bt)* आधारित उत्पादोंका छिड़काव

* Trichogramma chilonis परजीवी का प्रयोग (अंडों को नष्ट करता है)

* नीम का तेल या नीम आधारित कीटनाशक (Azadirachtin 0.03% @ 5ml/L पानी)

🔹 3. रासायनिक नियंत्रण:

* इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG @ .4 ग्राम/लीटर पानी

* स्पिनोसैड 45% SC @ 1 ml/L

* क्लोरोपायरीफॉस 20 EC @ 2 ml/L

🕓 छिड़काव शाम को करना ज्यादा प्रभावी रहता है।

🍂 प्रमुख रोग (Major Diseases):

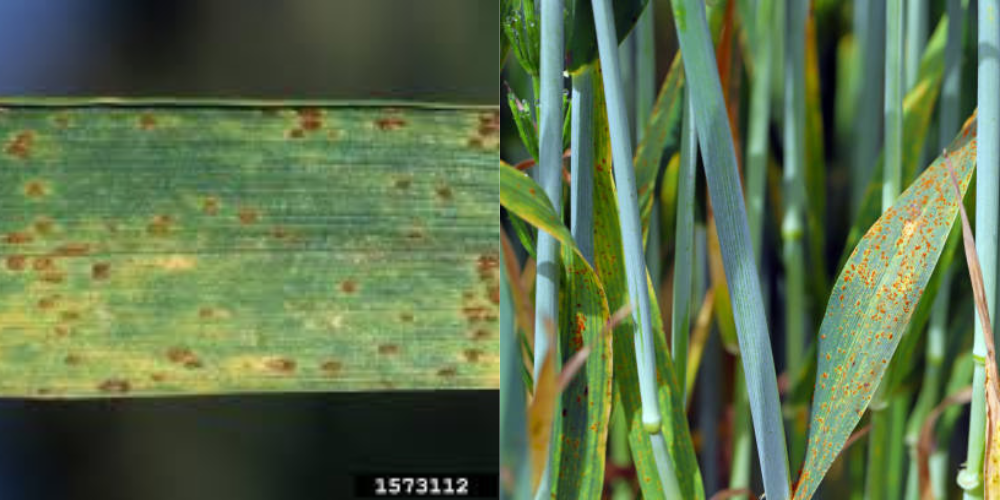

🌾 पीली रतुआ (Yellow Rust / Stripe Rust)

🔬 कारक रोगजनक: Puccinia striiformis f. sp. tritici

🔍 मुख्य लक्षण (Symptoms):

* पत्तियों पर पीले रंग की सीधी लकीरें (stripe-like pustules) बनती हैं।

* ये लकीरें पत्तियों की नसों के साथ-साथ दिखाई देती हैं।

* गंभीर अवस्था में पत्तियाँ सूखने लगती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है।

* क्लोरोसिस (पत्तियों का पीला पड़ना) दिखने लगता है।

* कभी-कभी बालियों तक भी संक्रमण पहुँच सकता है।

🌦️ अनुकूल परिस्थितियाँ:

* तापमान: 10°C – 15°C

* आर्द्रता: 85% या अधिक

* ज्यादा नमी व अधिक सिंचाई

⚠️ हानि (Damage):

* संक्रमित पौधों में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है।

* दाने छोटे रह जाते हैं और भर नहीं पाते।

* फसल की 30-40% तक उपज घट सकती है।

🛡️ नियंत्रण उपाय (Control Measures):

✅ 1. प्रतिरोधी किस्में (Resistant Varieties):

* HD 2967, DBW 187, PBW 725, WH 1105

(राज्य/क्षेत्र के अनुसार कृषि विभाग की सिफारिशों पर आधारित)

✅ 2. रासायनिक नियंत्रण (Fungicides):

रोग के शुरूआती लक्षण दिखने पर छिड़काव करें:

* Tebuconazole 25.9% EC – 1 मिली/लीटर पानी

* Propiconazole 25% EC – 1 मिली/लीटर पानी

* Triadimefon 25% WP – 1 ग्राम/लीटर पानी

🕑 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोहराएं

✅ 3. सांस्कृतिक उपाय:

* फसल का अवशेष खेत में न रखें — जला दें या गहरा दबा दें

* फसल चक्र अपनाएं

* खेत की निगरानी नियमित करें विशेषकर जनवरी–फरवरी में

📌 संक्षिप्त जानकारी तालिका:

रोग का नाम :- पीली रतुआ (Yellow Rust)

रोगजनक :- Puccinia striiformis f.sp. tritici

प्रभावित भाग :- पत्तियाँ, कभी-कभी बालियाँ

अनुकूल जलवायु :- ठंडा, नम (10-15°C, RH > 85%)

हानि :- उपज में 30–40% तक की कमी

रोकथाम उपाय :- प्रतिरोधी किस्में, फफूंदनाशकों का छिड़काव

🌾 तना रतुआ (Stem Rust / Black Rust

🔬 रोगजनक: Puccinia graminis f. sp. tritici

🔍 मुख्य लक्षण (Symptoms):

* तने, पत्तियों, डंठल और बालियों पर लम्बे, गहरे भूरे या काले रंग के फफूंदीय धब्बे (pustules) दिखाई देते हैं।

* ये धब्बे फटे हुए होते हैं और इनमें से काले रंग का चूर्ण (यूरेडोस्पोर / uredospores) निकलता है।

* समय के साथ धब्बे काले पड़ जाते हैं – इसी कारण इसे “Black Rust” भी कहते हैं।

* गंभीर संक्रमण में पौधे सूखने लगते हैं और दाने भर नहीं पाते।

🌦️ अनुकूल परिस्थितियाँ:

* तापमान: 20°C – 25°C

* आर्द्रता: नम मौसम, ओस या हल्की वर्षा आवश्यक

* देर से बोई गई गेहूं की फसल ज्यादा प्रभावित होती है

⚠️ हानि (Damage):

* तनों के कमजोर होने से फसल गिर जाती है (lodging)।

* दानों का विकास रुक जाता है।

* 40–60% तक उपज में गिरावट हो सकती है।

🛡️ नियंत्रण उपाय (Control Measures):

✅ 1. प्रतिरोधी किस्में (Rust Resistant Varieties):

HD 2967, PBW 550, DBW 88, WH 1105

(स्थानीय कृषि विभाग से सलाह जरूर लें)

✅ 2. रासायनिक नियंत्रण (Fungicides):

* Propiconazole 25% EC – 1 मिली/लीटर पानी

* Tebuconazole 25.9% EC – 1 मिली/लीटर

* Triadimefon 25% WP – 1 ग्राम/लीटर

👉 10–15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करें

✅ 3. सांस्कृतिक उपाय (Cultural Methods):

* फसल अवशेष खेत में न छोड़ें – गहरी जुताई या जलाना

* समय पर बुआई करें – देरी से बोई गई फसल में संक्रमण ज्यादा होता है

* फसल का नियमित निरीक्षण करें

📌 संक्षिप्त जानकारी तालिका:

रोग का नाम :- तना रतुआ (Stem Rust / Black Rust)

रोगजनक :- Puccinia graminis f. sp. tritici

प्रभावित भाग :- तना, पत्तियाँ, डंठल, बालियाँ

अनुकूल जलवायु :- नम, 20–25°C, ओस या हल्की वर्षा

हानि :- उपज में 40–60% तक की गिरावट

रोकथाम उपाय :- प्रतिरोधी किस्में, समय पर बुआई, फफूंदनाशक छिड़काव |

🌾 भूरी रतुआ (Brown Rust / Leaf Rust

🔬 रोगजनक: Puccinia recondita f. sp. tritici

🔍 मुख्य लक्षण (Symptoms):

* गेहूं की पत्तियों पर छोटे, गोल या अंडाकार, भूरे या नारंगी रंग के धब्बे (pustules) दिखाई देते हैं।

* ये धब्बे छोटे और घने होते हैं और केवल पत्तियों पर सीमित रहते हैं।

* जैसे-जैसे रोग बढ़ता है, पत्तियाँ सूखने लगती हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है।

* बालियों या तनों पर आमतौर पर यह रोग नहीं दिखता।

🌦️ अनुकूल परिस्थितियाँ:

* तापमान: 15°C – 22°C

* नमी: अधिक ओस वाली रातें, कोहरा या हल्की वर्षा

* देर से बोई गई फसल* ज्यदा संवेदनशील होती है

⚠️ हानि (Damage):

* पत्तियाँ जल्दी सूख जाती हैं जिससे दानों का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता।

* 15% से 40% तक उत्पादन में गिरावट हो सकती है।

🛡️ नियंत्रण उपाय (Control Measures):

✅ 1. प्रतिरोधी किस्में sistant Varieties):

PBW 550, HD 2967, DBW 90, WH 1105

(स्थान के अनुसार कृषि विभाग से सुझाव लें)

✅ 2. रासायनिक नियंत्रण (Fungicides):

* Propiconazole 25% EC – 1 मिली/लीटर पानी

* Tebuconazole 25.9% EC – 1 मिली/लीटर

* Mancozeb 75% WP – 2.5 ग्राम/लीटर

👉 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव

✅ 3. सांस्कृतिक उपाय (Cultural Methods):

* समय पर बुआई करें – देरी से बुआई वाले खेत ज्यादा प्रभावित होते हैं।

* खेत के पास पुरानी गेहूं की घास या अवशेष न छोड़ें।

* रोग की शुरुआती अवस्था में छिड़काव करें

📌 संक्षिप्त जानकारी तालिका:

रोग का नाम :- भूरी रतुआ (Brown Rust / Leaf Rust)

रोगजनक :- Puccinia recondita f. sp. tritici

प्रभावित भाग :- मुख्य रूप से पत्तियाँ

अनुकूल जलवायु :- ठंडा व नम वातावरण (15–22°C), ओस, कोहरा

हानि :- 15%–40% तक उपज में गिरावट

रोकथाम उपाय :- प्रतिरोधी किस्में, समय पर बुआई, फफूंदनाशक

🌾 काली गेरू (Karnal Bunt)

🔬 रोगजनक: Tilletia indica

🔍 मुख्य लक्षण (Symptoms):

* रोग अधिकतर दाने भरने की अवस्था में दिखाई देता है।

* गेहूं के दाने आंशिक या पूरी तरह काले पड़ जाते हैं।

* संक्रमित दानों में काली पाउडर जैसी सामग्री (स्पोर) भर जाती है।

* * दानों से मछली जैसी बदबू आती है — यह ट्राइमिथाइलएमीन रसायन के कारण होती है।

* हल्के संक्रमण में केवल दाने का कुछ हिस्सा काला होता है, जबकि गंभीर संक्रमण में पूरा दाना बदल जाता है।

🌦️ अनुकूल परिस्थितिया :

* तापमान: 18°C – 24°C

* आर्द्रता: उच्च नमी और हल्की बारिश

* देर से बुआई वाली फसल अधिक प्रभावित होती है

⚠️ हानि (Damage):

* सीधे उपज में भारी कमी नहीं, लेकिन दाने की गुणवत्ता खराब होने से बाजार मूल्य घटता है।

* निर्यात में रोक लग सकती है क्योंकि कई देश Karnal Bunt से प्रभावित गेहूं स्वीकार नहीं करते।

✅ 1. बीज उपचार:

* कार्बेन्डाज़िम 50% WP – 2.5 ग्राम/किलो बीज

* थिरम 75% WP – 3 ग्राम/किलो बीज

✅ 2. प्रतिरोधी किस्में:

WH 542, HD 2009, HD 2285, PBW 343 (क्षेत्र के अनुसार)

✅ 3. सांस्कृतिक विधियाँ:

* समय पर बुआई करें – देरी से बुआई में संक्रमण ज्यादा होता है

* स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का उपयोग करें

* गेहूं की फसल में फसल चक्र अपनाएं

✅ 4. रासायनिक नियंत्रण:

* बाली निकलने की अवस्था पर प्रोपिकोनाज़ोल 25% EC – 1 मिली/लीटर पानी

* आवश्यकतानुसार 15 दिन बाद दोहराएं

📌 संक्षिप्त तालिका:

रोग का नाम :– काली गेरू (Karnal Bunt)

रोगजनक :- Tilletia indica

प्रभावित भाग :– दाना

अनुकूल जलवायु :- ठंडा व नम (18–24°C)

हानि :- गुणवत्ता में कमी, निर्यात प्रतिबंध

नियंत्रण उपाय बीज उपचार, प्रतिरोधी किस्में, समय पर बुआई

🌾 *झुलसा रोग (Leaf Blight)

🔬 रोगजनक: Alternaria triticina

🔍 मुख्य लक्षण (Symptoms):

* पत्तियों पर लंबे, भूरे या गहरे भूरे अंडाकार धब्बे बनते हैं।

* धब्बों के चारों ओर पीली हल्की सी सीमा (chlorotic margin) दिखाई देती है।

* समय के साथ ये धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं।

* रोग अधिक बढ़ने पर पौधा कमजोर होकर जल्दी पक जाता है और दाने छोटे रह जाते हैं।

🌦️ अनुकूल परिस्थितियाँ:

* तापमान: 20°C – 28°C

* आर्द्रता: 70% से अधिक

* लगातार बादल और हल्की वर्षा

* अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरक और देर से बोई गई फसल में अधिक प्रकोप

⚠️ हानि (Damage):

* प्रकाश संश्लेषण में कमी

* दानों का आकार और वजन कम

* 15% से 30% तक उपज में कमी संभव

🛡️ नियंत्रण उपाय (Control Measures):

✅ 1. बीज उपचार:

* कार्बेन्डाज़िम 50% WP – 2.5 ग्राम/किलो बीज

* या थिरम 75% WP – 3 ग्राम/किलो बीज

✅ 2. प्रतिरोधी किस्में:

HD 2967, PBW 343, DBW 222 (क्षेत्र के अनुसार)

✅ 3. सांस्कृतिक विधियाँ:

* समय पर बुआई करें

* खेत में फसल अवशेष को नष्ट करें

* संतुलित उर्वरक प्रबंधन (अत्यधिक नाइट्रोजन से बचें)

✅ 4. रासायनिक नियंत्रण:

* मैनकोजेब 75% WP – 2.5 ग्राम/लीटर पानी

* या प्रोपिकोनाज़ोल 25% EC – 1 मिली/लीटर पानी

* रोग दिखने पर 10 दिन के अंतराल पर 2–3 छिड़काव करें

📌 संक्षिप्त तालिका:

रोग का नाम :- झुलसा रोग (Leaf Blight)

रोगजनक :- Alternaria triticina

प्रभावित भाग :- पत्तियाँ

अनुकूल जलवायु :- 20–28°C, RH > 70%, हल्की बारिश

हानि :- 15%–30% उपज में गिरावट

नियंत्रण उपाय :- बीज उपचार, प्रतिरोधी किस्में, मैनकोजेब/प्रोपिकोनाज़ोल

🌾 पाउडरी मिल्ड्यू (Powdery Mildew)

🔬 रोगजनक : Erysiphe graminis f. sp. tritici

🔍 मुख्य लक्षण (Symptoms):

* पत्तियों, डंठलों और बालियों पर सफेद पाउडर जैसे फफूंदीय धब्बे बनते हैं।

* शुरुआत में धब्बे छोटे और गोल होते हैं, बाद में फैलकर पूरी सतह ढक लेते हैं।

* धब्बों के नीचे की पत्तियाँ पीली और फिर भूरे रंग की हो जाती हैं।